『ウォーフェア』と『シビル・ウォー』…比較によって導かれるアレックス・ガーランドの特性と映画の可能性

アレックス・ガーランドは、A24を代表する映画作家のなかでも、とりわけ際立った存在といえるだろう。監督デビュー作『エクス・マキナ』(14)や『アナイアレイション-全滅領域-』(18)といったSFスリラーやパニックサスペンスを通じて、知覚や記憶、そして人間の限界といったテーマを追究してきた。

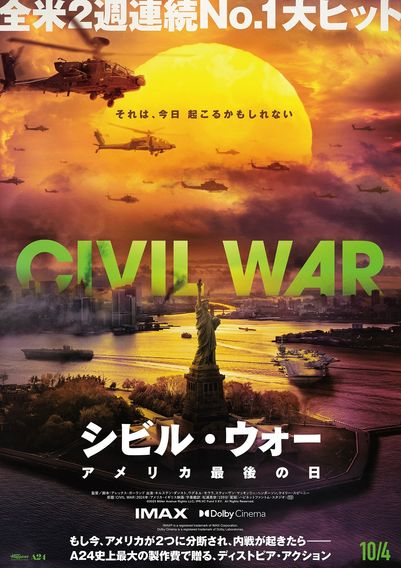

そんな彼は近年、戦争や民族衝突をいかに映画として体験させるかという問題に踏み込むようになった。近未来のアメリカ内戦を描いた『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(24)では、社会的分断と政治的暴力をテーマに、寓話性を帯びたディストピア的戦争映画へと舵を切っている。そして最新作『ウォーフェア 戦地最前線』(公開中)ではさらに一歩踏み込み、実体験に基づく証言を軸に構築された、記録映画に限りなく近いリアリティへと到達している。

そんな『シビル・ウォー』と『ウォーフェア』は、一瞥するとよく似ている。いずれも状況を捉え、観客を極限状態に放り込んでいく戦争作品だ。しかし実際には、この2作はガーランドの作家性のなかで異なる位置を占めている。とりわけ後者は、近年でも屈指の容赦ない迫真性を打ち立てた戦争映画として評価され、戦場を即物的に再現すること自体を目的としているのだ。

理解するよりも耐えることを強いられ、空間認識すら困難になる『ウォーフェア 戦地最前線』

本作はガーランドと、元ネイビーシールズ隊員のレイ・メンドーサが共同で脚本・監督を務め、メンドーサ自身のイラク戦争体験を基にしている。舞台は2006年、危険地帯ラマディでの戦闘後に行われた、ある任務の一局面に限定される。そこには明確なストーリーは存在しない。小隊が民家を拠点に監視任務を遂行し、突如として攻撃を受け、救出と撤退を余儀なくされる。展開はオンタイムで進行し、人物の過去や政治的背景の説明もない。しかし当事者にとっては、その瞬間こそが世界のすべてだ。暴力はあるがままに提示され、アンダースコアによる感情操作もない。銃声や叫び、無線ノイズや爆発音が観客の意識を占拠していく。

この映画は、戦争状態を擬似体験させる、いわばライド・アトラクション的な性質を備えている。こうした試みは、スティーヴン・スピルバーグの『プライベート・ライアン』(98)や、リドリー・スコットの『ブラックホーク・ダウン』(01)といった戦争・戦場映画にも見られたが、『ウォーフェア』はそれらをさらに先鋭化させた印象を与える。観客は理解するよりも先に耐えることを強いられ、空間認識すら困難になる。眼前に展開する戦場の混乱を、あるがままに受け止めるほかないのだ。