100年以上にわたる「フランケンシュタイン」の映画史…その誕生からギレルモ・デル・トロ版までを俯瞰する

1818年に執筆されたメアリー・シェリーの「フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウス」ほど、映画に永続的かつ多面的な影響を与えた文学作品はないだろう。生命を創造し、その創造物によって滅ぼされる科学者の物語は、映画という「無生物に命を吹き込む」技術行為と共振してきた。映画人たちはこの物語を通じ、テクノロジーや倫理、そして創造の本質に関わる不安と欲望を映しだしてきたのである。

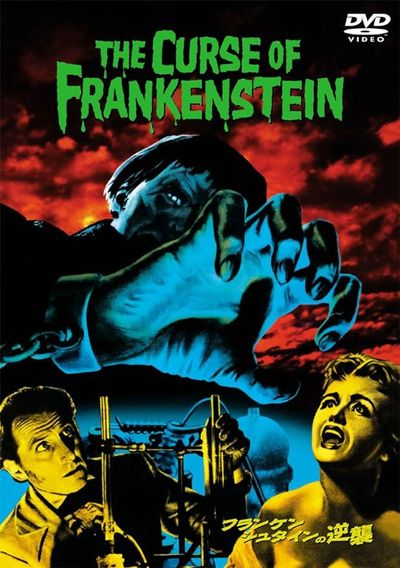

フランケンシュタインの“怪物”像を確立したユニバーサル版

この小説が初めて映画化されたのは1910年、エジソンカンパニーによる短編が嚆矢だ。J・サール・ドーリー監督による13分ほどのこの作品は、煙や逆回転撮影、ギニョールなどのトリックを用いて怪物の出現を演出し、シェリーの科学的寓話を映画という創造装置のデモとして機能させた。

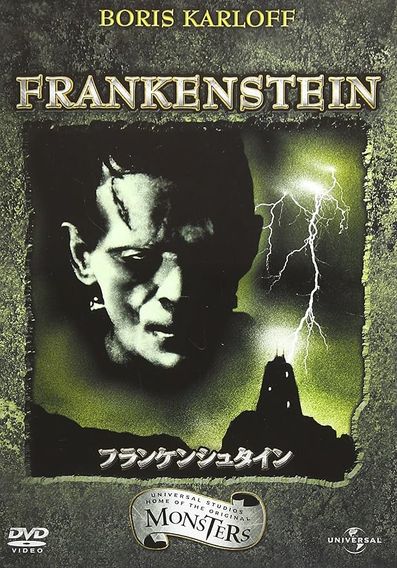

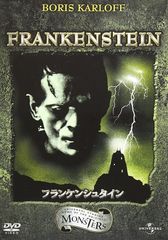

『フランケンシュタイン』が我々になじみ深い形となったのは1931年、ジェームズ・ホエール監督によるユニバーサル版である。名優ボリス・カーロフが怪物を演じたこの作品は、原作を視覚的かつ感情的に象徴化させ、ことに四角い頭部と首のボルトを特徴とする怪物(特殊メイクアーティスト、ジャック・ピアースによるデザイン)は、今日に至るまで不朽のアイコンである。そのインパクトから「フランケンシュタイン」という名は科学者ではなく怪物そのものを指す傾向となり、創造主と被造物は一体化した文化的アイコンとなったのだ。

ホエールの翻案は原作とは大きく異なる。哲学的探求はゴシックホラーへと変容し、怪物は沈黙する存在として描かれる。しかし「存在を拒絶されたことの苦悩」という主題はカーロフの演技によってむしろ深化し、『フランケンシュタイン』および続編『フランケンシュタインの花嫁』(35)は、創造主よりも人間的なモンスターという類型を確立したのである。

Next

日本でも映画化された「フランケンシュタイン」

作品情報へ