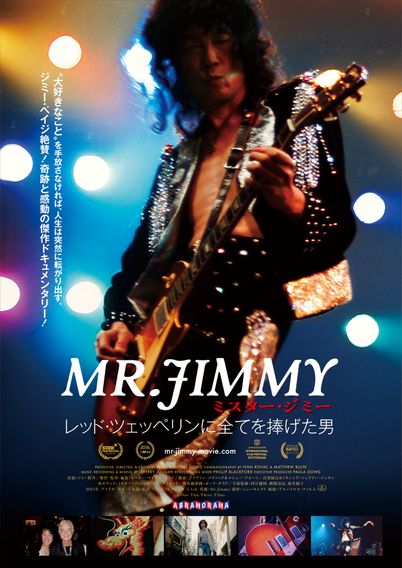

偶像の再生、叶うことのない夢を追って『MR.JIMMY ミスター・ジミー レッド・ツェッペリンに全てを捧げた男』【小説家・榎本憲男の炉前散語】

アメリカに渡った桜井は、レッド・ツェッパゲインというトリビュートバンドに在籍していましたが、つねにこの<感染度合い>が問題になっていました。桜井がメンバーに細かい指示を出し、こう言います。

「そうすれば、もっと高みにいける」

しかし、その言葉にメンバーは困惑した表情になる。そして、ボーカルを担当するメンバーは、桜井がやろうとしていることがまったくビジネスになっていないことを批判するのです。つまり彼らにとって、ツェッペリンの模倣は「生業」にすぎない。おそらく、桜井が大きなギャラを払えば、彼らは納得してついてきてくれたでしょう。しかし桜井には、そういう経済力も経済観念もありません。もともと食い扶持のためにはじめたことでもないのです。

人生を左右した、宗教的な出会い

では、桜井の欲望にはどんな意味があるのでしょうか。ドキュメンタリー映画『THE FOOLS 愚か者たちの歌』(22)の監督であり、カメラマンの高橋慎一は、この映画に次のような讃辞を寄せています。

――「(前略)立川流の噺家たちは『自分の芸は談志師匠のコピー』と言ってるが、その噺は僕の耳にとても個性的に響いてくる」これは昭和の人気テレビキャスターが言ってた言葉だ。(中略)半端な個性より、究極の完コピの方が、最終的に演者の“覚悟”が炙り出されるのだ。ジミー桜井のギターは、まるで名人の語る古典落語のように、僕らに様々な人生の味わいを感じさせる。(以下略)

この称賛は、この映画にふさわしいものでしょうか。弟子たちはまず師匠を徹底的に模倣します。そして、自分をそぎ落としたところから、自ずからオリジナリティが生まれてくるのを待つ。紹介されたテレビキャスターの言葉は、このようにしか僕には聞こえません。また、これは小津安二郎の、役者の自由を奪い、徹底的に型にはめる演技を強いる中で、その演者の存在を抽出するような演出法にも通じるものを感じます。

しかし、桜井は、はなからそのようなオリジナリティを目指してはいません。彼にとってオリジナリティなどは、むしろ邪魔なのです。では、この映画の魅力はなんでしょうか。

僕らは、上映中に宗教的な出会いを目撃するのです。あの日、少年の桜井は、新潟の映画館でジミー・ペイジという神に出会いました。その出会いは、特異点となって彼の人生を決定づけたのです。このような宗教性は、わかる人間にはわかるし、わからない人間には徹底的に無意味なのです。桜井の模倣は「偶像崇拝」であると同時に「聖性への接近」でもあります。桜井にとってジミー・ペイジを模倣することは、自身を以て偶像を再生する行為であり、模倣する自分自身を通じて「音楽の聖性」に触れようとする儀式なのです。

文/榎本 憲男

1959年生まれ、和歌山県出身。小説家、映画監督、脚本家、元銀座テアトル西友・テアトル新宿支配人。2011年に小説家、映画監督としてデビュー。近著には、「アガラ」(朝日新聞出版)、「サイケデリック・マウンテン」(早川書房)、「エアー3.0」(小学館)などがある。「エアー2.0」では、第18回大藪春彦賞の候補に選ばれた。映画『カメラを止めるな!』(17)では、シナリオ指導として作品に携わっている。

小説家・榎本憲男の炉前散語