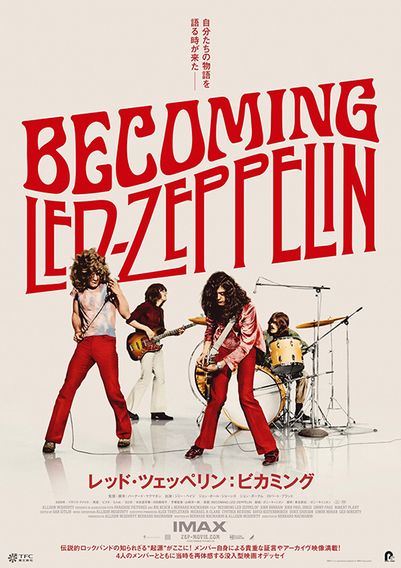

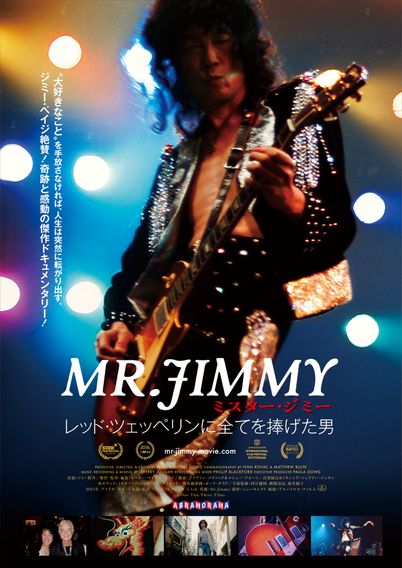

偶像の再生、叶うことのない夢を追って『MR.JIMMY ミスター・ジミー レッド・ツェッペリンに全てを捧げた男』【小説家・榎本憲男の炉前散語】

桜井昭夫がジミー・ペイジではないのは言うまでもありません。これほど動かし難い事実もないでしょう。となると、本作品でセットアップされる欲望とは、不可能であることを承知で、不可能に向かって進む、というねじれたものにならざるを得ません。

「プラトンの洞窟」から考える、桜井昭夫の“模倣”

<真の姿/影>という二分法は古くからあります。僕が知っている一番古いものは、プラトン哲学です。プラトンは、人間が知覚できない世界の真の姿や本質を「イデア」と呼びました。私たちが生きる現実世界に存在するものは、このイデアを不完全に模倣した影(現象)にすぎません。これをわかりやすく説明するための比喩が「プラトンの洞窟」です。

人間は地下の洞窟に住んでいます。人間たちは入り口に背中を向けて、首と両足をしっかりと縛られ、洞窟の奥を見つめることしか出来ない姿勢を強いられています。人間たちの背後には高い塀があって、この塀の向こう側を、さまざまな人形が通り過ぎます。そのさらに後ろには火が燃えていて、人形はその揺らぐ影を洞窟の壁に投げかける。洞窟の人間たちが見ることのできるのは、この影絵芝居だけです。人間たちは生まれてからこのかたずっとそこにうずくまっているので、この世には影しかないと思い込んでいます。

この囚われの身から自由になるためには、眩しさに目が眩むことを恐れずに、背後の光に振り向かなければなりません。哲学者よ、その眩しさに耐え、塀をよじ登って、火の傍らを通り過ぎ、洞窟から地上へ這い上がれ、それがイデアに到達する唯一の道なのだと、プラトンは鼓舞します。

さて、この「プラトンの洞窟」の比喩は、しばしば映画の元型として取り上げられます。洞窟の奥の壁はスクリーン、影は映像、燃える火はプロジェクター、人形はさしずめフィルムといったところでしょう。そして、囚われの身の人間は観客です。人はスクリーンに映る影を見て、それが真だと思い、模倣します。『燃えよドラゴン』(73)を見た僕が、自作のヌンチャクを振り回したように。そして桜井は、『レッド・ツェッペリン狂熱のライヴ』のジミー・ペイジを見て、そこにイデア的ななにかを感受し、ジミー・ペイジになろうと徹底的な模倣を試みたのです。僕と彼との決定的なちがいは、僕が<影>という模倣を模倣していたのに対して、桜井は<影>を通じて<光>そのものに触れようとしたことでしょう。

模倣は古代ギリシャ語でミメーシスと言います。ただし、プラトンは、先ほどの洞窟からの脱出を促す記述のように、芸術や芸能については、魂を動かす力を認めつつも、イデアから離れているもの(いわば二重の模倣)として、どちらかというと否定的でした。しかし、プラトンの弟子であるアリストテレスは、ミメーシス(模倣)こそが芸術の本質であると述べ、真実に近づく道として評価します。通常は「模倣」と訳されるミメーシスには、社会学者の宮台真司による「感染」という訳があります。スゴイものを見れば人は感染し、それに自分を近づけようと模倣をするわけですから、これは言いえて妙ですね。

『MR.JIMMY』で描かれるのは、感染者・桜井の模倣における常軌を逸した徹底ぶりです。ジミー・ペイジと同じギターやアンプを使うのはもちろんのこと、シールド(ギターとアンプをつなぐコード)も同じものにします。僕が呆れたのは、ギターのマイクに被せるカバーのほんの微細な形にまでこだわっていることでした。しかし、桜井がもっともこだわるのは、もちろんステージでの演奏です。レッド・ツェッペリンは数多くのライブを行い、圧倒的な即興性と演奏力で聴衆を圧倒した「ライブバンド」でした。桜井は、何年のどこで行った何日目の公演ではどのように弾いたかを、フレーズやリフの細かいところまでブートレグ音源(映像)で研究し、再現しようとします。

しかし、レッド・ツェッペリンが「バンド」であるということが問題になります。桜井ひとりがいくら頑張っても、ほかの3人のメンバーが足並みを揃えてくれなければ、バンドとしてのパフォーマンスは完成しません。ここにこのドキュメンタリーの核心があります。真に感染し、それを天命と受けとめている者と、生業としてコピーをしている者との差が、徐々に露わになっていくのです。

1959年生まれ、和歌山県出身。小説家、映画監督、脚本家、元銀座テアトル西友・テアトル新宿支配人。2011年に小説家、映画監督としてデビュー。近著には、「アガラ」(朝日新聞出版)、「サイケデリック・マウンテン」(早川書房)、「エアー3.0」(小学館)などがある。「エアー2.0」では、第18回大藪春彦賞の候補に選ばれた。映画『カメラを止めるな!』(17)では、シナリオ指導として作品に携わっている。

小説家・榎本憲男の炉前散語