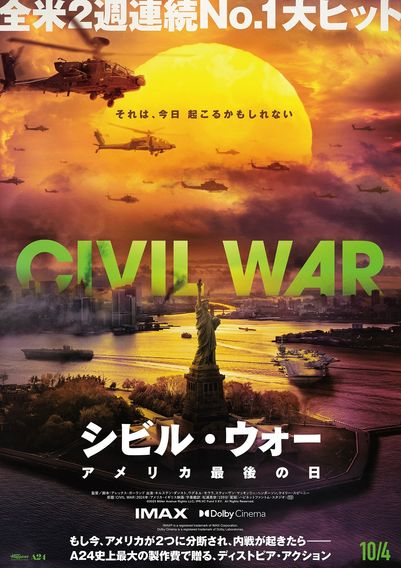

押井守、『シビル・ウォー』から紐解く“内戦”の歴史。戦争映画でロードムービーを選択する意味とは?【押井守連載「裏切り映画の愉しみ方」第2回前編】

「戦争映画は製作費がかさむジャンル。ロードムービーにすることで予算は大幅に削減できたはず」

――押井さんは常々、日本では内戦が起きていないから、そういう感覚はわかりづらいとおっしゃっています。

「内戦になりそうな瞬間はあったものの、日本人が真っ二つに分かれて戦ったという経験は一度もない。徳川300年を除けば戦争は何度も起きたけれど、そういう大きなものはないんです。戊辰戦争だって薩長連合と東北の勢力の闘い。江戸幕府はとっくの昔に大政奉還していて、これからの日本を誰が指導するのかを決めるための闘いだったから。二・二六事件にしても最初はクーデターとしての理念はあった。北一輝(二・二六事件の理論的指導者として知られる大正時代の社会運動家)は本気だったかもしれないけど、末端の青年将校たちはイメージできなかったんだと思う。だから『国賊になるのか?』という昭和天皇のひと言で止めてしまったんだよ。

可能性として内戦が起こりそうだったのは太平洋戦争の時の本土決戦。米軍との戦い以前に内戦になる可能性が高かった」

――それはどことどこが戦うんですか?

「陸軍と海軍です。本土決戦になったら間違いなく陸軍はクーデターを起こしていた、諸般の理由でね。これが内戦の最後のチャンスだったけれど、それを逃したことで戦後の日本人の運命が決まったと言う人は多いんですよ。

つまり、権力闘争は何度も起きたけれど内戦はなかったのが日本ということ。それについては国民性とか宗教などもあるけど、やはり自然国境、島国だったという理由が大きい。これはヨーロッパのことを考えるとわかるでしょ?ヨーロッパでは国境線は絶えず変わるものだし、民族と国民国家は一致しない。フランスに住んでるがイギリス系であったり、ウクライナで暮らしているもののドイツ系とかね。彼らには隣の人間と身も心も一緒という感覚は薄い。国民国家というのは理念としては存在していたけれど、実体としてはなかったということだよ。宗教も同じ。キリスト教といっても何種類もあるし、だからこそ宗教が原因で内戦が起きている。

ヨーロッパは宗教で内戦を起こしているけど、日本はそれもなく、宗教戦争も経験してない。その最大の理由も島国だから。民族の統一性を規定してなくても自然発生的に芽生えている。日本人は日本人だという独特の感性を持っているんです。ヨーロッパはそれを人為的に作り出す必要があった。それがナチズムやファシズムを生むひとつの原因になっている。

日本人が関西と関東に分かれて内戦を起こすなんて想像できないでしょ?それをテーマに筒井康隆は『東海道戦争』なんていうのを書いたし、私も『西武新宿線異状なし DRAGON RETRIEVER』という漫画の原作を書いたけど、かなり苦労してしまった。

なにが言いたいかと言えば、アメリカやヨーロッパにはそういう緊張感が絶えずあり、そういうなかでしか“シビル・ウォー”は発生しないということですよ」

――だからこそ“シビル・ウォー”という言葉に興味を持ったわけですね。

「うん。いまの時代、アメリカを舞台にどうシビル・ウォーを描くのか?これに興味を持たない人は、少なくとも私の周りにはいません。ところが、その内実は戦場カメラマンを主人公にしたロードムービーだった。これが監督の理念でそうなったのか?あるいは製作費の都合なのか?戦争映画は製作費がかさむジャンルではあるものの、個人的な視点で作ると実はラクチンだから。ロードムービーにすることで予算は大幅に削減できたはずだよ。戦争を俯瞰から描くと、それこそソ連の『ヨーロッパの解放』(73)みたいになっちゃう。ソ連が国を挙げて作った映画ですよ。

まあ、そういうわけで興味の半分は消し飛んだんだけど、だからといって悪い映画というわけではない。アメリカが分断されている時に、こういう趣旨の映画を作るということの意義の半ばは満たされているんじゃないかな」

――わかりました。では、後編ではその“満たされた”部分のお話をお伺いします!

【次回予告】第2回(後編)は9月末掲載予定です。

取材・文/渡辺麻紀