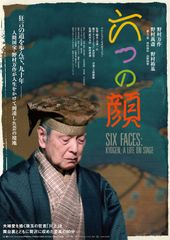

国宝・野村万作の“いま”をとらえた犬童一心監督。ドキュメンタリーを撮るのは「“友だちの記録”であり“戦後の日本人の記録”」

「全員が戦後を自分流のやり方で生き抜いた人たち」

――犬童さんはテレビも含めると5本のドキュメンタリーを撮っています。テレビでは映画監督の大林宣彦さん(『大林宣彦&恭子の成城物語~夫婦で歩んだ60年の映画作り~』)と山田洋次さん(『山田洋次の青春~映画の夢 夢の工場~』)、野村家三代(『このあたりのもの〜狂言三代の見つめる遠い未来』)、そして映画では舞踊家の田中泯さん。現在はもう一人、ある俳優さんのドキュメンタリー映画を製作中だと伺っています。彼らを選んだ理由はなんでしょう?

「簡単に言っちゃえば知り合いです(笑)。長く付き合っていると、こんなおもしろい人たち撮っておかなきゃいけないという気持ちが芽生えてくる。だからチャンスが来たら撮るようにしています。山田監督の場合も、NHKからドキュメンタリーの企画がないか尋ねられ、『だったら山田洋次監督を撮りたいんですが』となって実現した。WOWOWの大林さんも同じようなプロセスでした。泯さんの場合は、ご本人からポルトガルのアートフェスティバルに招待され踊ることになったので一緒に行かないかと誘われたのがきっかけです。だったら撮るしかないでしょ、ということになった。

実は彼らには“知り合い”以外にも共通点があって、それこそが彼らを選んだ大きな理由です。つまり、全員が戦後を自分流のやり方で生き抜いた人たちなんです。焼け跡から必死に歩んできた。泯さんは終戦の年に生まれ、大林さんは7歳くらい、山田監督と万作先生は14、15歳です。戦争が終わり、焼野原しか残っていなかった日本を生き抜いただけではなく、一歩ずつ歩み続けやりたいことをやり通した人たちなんです。当然ですが、かなりの変人な部分はあるし、思い込みも激しく自分勝手かもしれない。でも、だからこそおもしろいじいさんたちなんです。

例えば、『男はつらいよ』を観ていても、山田監督が、戦時中の少年期に暮らしていた(中国の)大連ではシティボーイだったなんてこと、まるでわからないでしょ?万作先生だって、先人と共に彼ら世代が頑張ってくれたから国立の能楽堂が建ち、能楽が存続している。でも、本作にもあるように戦争で家も装束もすべて消えたところから始まっている。ちなみに、いま製作中の俳優の方も同じような年齢で、自分流を貫いた人。まだ、詳しくは言えませんが(笑)」

――ということは、犬童さんのライフワークなんですか?

「いや、そんな大げさなものではないかな。敢えて言うなら“友だちの記録”であり“戦後の日本人の記録”でしょうか。万作先生と、いまやっている俳優の方は彼らのほうから声をかけてくださった。願いが叶ったような感じがしますね」

「万作先生の場合は70年近い歳月をかけて1回ずつ『川上』という演目を積み重ねている」

――ところで、すっかり能や狂言に魅せられたとおっしゃってますが、どういうところが魅力的だったんでしょうか。

「演目は600年くらい前から続くものばかりなんですが、その物語がそもそもおもしろい。アイロニーに富んだものから階級社会の残酷さなど、こんな話を600年前に考えた人たちがいるんだと驚かされるばかり。(ルイス・)ブニュエルも、(デイヴィッド・)リンチもびっくりのような物語がたくさんありますからね。しかも、舞台には基本、装置や美術的なものはほとんどない。アバンギャルドな感覚なんですよ。『船弁慶』の船の表現なんて、竹製の楕円の囲いだけ。たったそれだけでめちゃくちゃ海上での鬼との対決、スペクタクルが盛り上がるのはなぜかといえば、俳優の力量と観客の想像力があるからです。そして、その舞台はその時、1回だけ。この演目でこの演者の舞台がいつまた上演されるかはわからない。まずはその日しかない、1回しかないというのがまたおもしろいわけです。歌舞伎は興行なので1か月近く同じ演目をやりますが、能と狂言はそれとは違うということです。万作先生も『川上』を25歳のころから始めましたが、それから絶え間なくやり続けているわけではない。ずーっとやってない時もあるし、その日にやっても翌日があるわけではない。でも、着実に、長い歳月、先生の場合は70年近い歳月をかけて1回ずつ『川上』という演目を積み重ねている。そして、93歳のその時の『川上』がこのドキュメンタリーに収められているということなんです」

――なんだか途方もないような芸なんですね。

「それに、能楽堂は自然世界に近いというか、ちょっとスピリチュアルな気持ちにもなるんです。僕が能楽堂を撮りたいといった理由もそこにある。能楽堂に身を置くとタイムスリップしたような、スピリチュアルな感覚を味わえるからです。能楽堂自体がパワースポットだと思いますよ。もし、そのときの演目がつまらなくて寝てしまったとしても、能楽堂自体にパワーがあるので、あたかも浄化されたような感覚を味わえる。そんな空間も撮ることができて、本当にすばらしい経験をさせてもらいました」

取材・文/渡辺麻紀