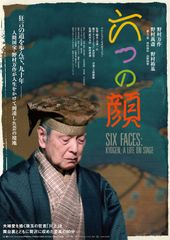

国宝・野村万作の“いま”をとらえた犬童一心監督。ドキュメンタリーを撮るのは「“友だちの記録”であり“戦後の日本人の記録”」

650年以上にわたり受け継がれ、人々の心を魅了してきた「狂言」。その第一人者であり、94歳のいまもなお現役で舞台に立ち続ける人間国宝の狂言師、野村万作を追ったドキュメンタリー映画『六つの顔』が8月22日(金)に公開される。2023年に文化勲章を受章した記念公演が行われた特別な一日を軸に、万作が歩んできた人生の軌跡を追う。メガホンをとったのは、『ジョゼと虎と魚たち』(03)、『のぼうの城』(11)などで知られる犬童一心監督。ダンサー、田中泯を追ったドキュメンタリー『名付けようのない踊り』(21)でも高い評価を受けた犬童監督が、どういった経緯で野村万作を撮ることになったのか、聞いてみた。

「僕の頭に残っているのはスタンダードサイズで踊るフレッド・アステア」

――野村万作さんから直々にオファーがあったと伺っています。

「とても名誉なことだと思いましたし、そもそも万作先生は撮ってみたいと思っていた方でしたから。能楽堂もとても映画的な空間だと思い、惹かれていたので、本当に幸運でした。

私と狂言や能の出会いは万作先生の息子さん、野村萬斎さんと『のぼうの城』で仕事をした際に、能楽堂に招かれた時でした。以来、すっかり魅せられてしまって足しげく通うようになり、このドキュメンタリーを撮ることにつながったんです」

――万作さんが演じる「川上(かわかみ)」という演目が全編収められているのが特徴的でした。

「『川上』を最初から最後まで収めるというのが本作を作る時の約束のひとつでした。万作先生は『釣狐(つりぎつね)』という演目を大事にされてきたのですが、これはとても大曲、肉体的にもとてもハードな演目なので普通は生涯で数えるほどしかやらないんです。でも、万作先生は果敢に挑戦し続け、探究されてきました。が、さすがに体力的に難しくなった。では、この年齢(撮影当時は93歳)で演じられるだけではなく、いまこそのテーマを見つけだせる演目はなにかといえば、万作先生にとっては『川上』だったわけです。あくまで“いま”であり、次はまた違う演目になるかもしれませんけどね」

――スクリーンの画角がスタンダード(画面アスペクト比1.33:1)です。現在はビスタ(1.85:1)が主流なので、これもとても新鮮でした。なぜスタンダードに?

「ボディパフォーマンスがちゃんと立って見えると思いスタンダードを選びました。もちろんアップも使うし、いろんなアングルを用いるけれど、なにより重要なのは演技をする万作先生の全身をフルショットで見せること。映画で全身を見せる時、どの画角がいいかと言えば左右のないスタンダード。身体がちゃんと中心に立って見えるからです。

ヒントになったのは往年のフレッド・アステアのミュージカルです。『トップ・ハット』(35)のころは当然スタンダード。その後、MGMミュージカルに出演するようになってカラーになりスクリーンサイズもワイドになったものの、僕の頭に残っているのはスタンダードサイズで踊るアステアなんです。美術に頼らないというか、昔のダンスシーンはカットを割らずにフルショットで見せてくれたのがよかった。能、狂言も美術に頼りませんからね。本作でも万作先生の『川上』を全編収めるわけだから、絶対にそのほうがいいと確信していました。スタンダードにしたのは、そういう映画的な記憶があったから。これが最初に決めたことでした」

「山村浩二さんは万作先生と拮抗できるアニメーションを作ってくれる類まれなアーティスト」

――もうひとつ、特徴的なのは山村浩二さんのアニメーションを使っているところです。山村さんは2002年の『頭山』でアカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされた方です。犬童さんは本作の前の『名付けようのない踊り』でも山村さんのアニメーションを使っていますね。

「能楽の本には面(おもて)の紹介ページがあり、必ず、その面の写真が次々と、もしくはずらっと並んで掲載されているんです。それがヒントになりました。本作のタイトルにもなっている『六つの顔』は、万作先生と深い関りがあった方たち6人の顔を能面として扱い、それをひとつひとつ見せていくことで先生の人生を語るという構成からつけました。その面は当然、能面としては存在してないわけなので、アニメーションで表現することにしました。基本の映像はモノクロで、『面』のアニメーション部分と『川上』の本番をカラーにしたのは、万作先生の人生が『川上』という演目にすべて集約されていくというふうにしたかったからです。狂言『川上』が最後に始まるんですが、狂言では幕を開ける時に演者が『御幕(おまく)』と言うと弟子たちが幕を開ける。本作では、その言葉を口にした万作先生の横顔が映し出された時、モノクロからカラーになる。その先生の顔が“七つ目の顔”というふうに考えたんです」

――アニメーションを山村さんにお願いした理由は?

「山村さんは古くからの知り合いということもありますが、それ以上にやはり、万作先生と拮抗できるアニメーションを作ってくれる類まれなアーティストだからです。『名付けようのない踊り』でも泯さんと拮抗できるだけの力を持つ山村さんにお願いした。彼は大学の後輩で、最初はCMなどを頼んでいたんですが、どんどんパワーアップしてきて。僕にはとても太刀打ちできない人たちに取り組む時、困ったら山村さんに拮抗してもらうようになっちゃいましたね(笑)」

――そのアニメーションがとても効果的なアクセントになっていますよね。

「ドキュメンタリーは、そのテーマである本人がずっと映し出される。泯さんや万作先生がずっと出ずっぱりなわけです。それだとやはり、観客は飽きてくる。特に顔に飽きてくる。小津(安二郎)監督だって、原節子を寄って撮り、長い実景描写を映したり、背中で押したり、引き画にしたりしてまた原節子の顔に戻る。実写映画では、観客が主演俳優に飽きさせないようにそうやって手練手管を繰り出しているわけですが、ドキュメンタリーというジャンルではその選択肢が少なくなる。

野村万作をどうやって常に新鮮に見せていくのか?それを考えるのが監督の大きな仕事のひとつでもあるわけです。そうしたなか、僕が考えた方法のひとつがアニメーションだった。万作先生が消えてアニメーションが入り、それからまた万作先生。この構成だと観客も常に万作先生を新鮮に受け取る。小津映画において原節子がスターだったように、この映画では万作先生がスターですから、私も手練手管を考えたわけです」