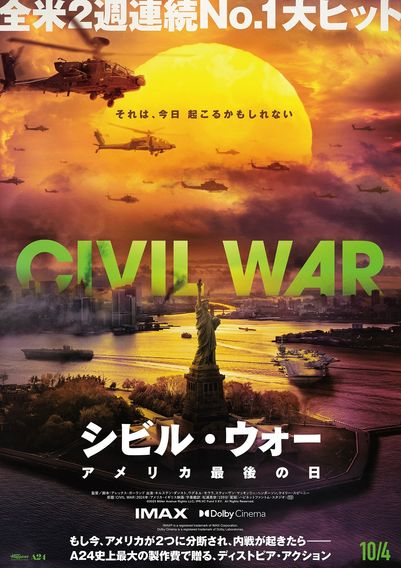

主人公の欲望が明確でないと、ストーリーが空転する『シビル・ウォー アメリカ最後の日』【小説家・榎本憲男の炉前散語】

小説家で、映画監督の榎本憲男。銀座テアトル西友(のちに銀座テアトルシネマ)や、テアトル新宿の支配人など、映画館勤務からキャリアをスタートさせた榎本が、ストーリーを軸に、旧作から新作まで映画について様々な角度から読者に問いかけていく「小説家・榎本憲男の炉前散語」。知識が求められるような俳優論や監督論ではなく、"簡単"で"わかりやすい"映画のストーリーについての話を求めている映画ファンにこそ読んでほしい連載だ。第2回はA24が史上最高の製作費を投じ、アメリカで起きる内戦を描いたアレックス・ガーランド監督作『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(24)の女性カメラマン2人の”欲望”について考える。

現代的なストーリーでは、“欲望の複雑さ”が面白さにつながる

ストーリーとはなんでしょうか。それは、主人公が“欲しいもの”(want/need)を求めて彷徨う旅です。この世の中にはさまざまなストーリーがあるけれど、それらはみな、日常から旅立ち、非日常世界を彷徨い、また日常に帰還する、<日常⇒非日常⇒日常>という同じ構造をさまざまなバリエーションで語るものなのです。

構造と欲望。このふたつのうち、現代をヴィヴィッドにまたリアルに描こうとするストーリーで問題になるのは、欲望のほうです。シナリオ学校で講師がよく受ける質問のひとつに、「構造を先に固めたほうがいいか、キャラクターを先に作るべきか」というものがあります。これに対する標準的な答えは「どちらも大事」です。おそらく大抵の学校ではそのように教えていることと思います。ただ、僕はキャラクター、つまり、“欲しいもの”(want/need)の設定のほうがどちらかといえば大事だという立場です。構造は書いていくうちに固まっていることもあるというのが僕の実感です。もちろんこれは書き手のタイプにもよるものだと思われますが。

前回、現代的なキャラクターは欲望が複雑化すると述べました。逆に、欲望がシンプルなキャラクターはステレオタイプ化します。このようなキャラクターは単純なだけに、ストーリーをパワフルにするという利点もある。地球の平和を守りたいヒーローなどがそうです。ゴッサムシティに平和を、などと願っているバットマンはこのタイプなのですが、ここに(特に『ダークナイト』における)ジョーカーのような、得体の知れない欲望を持つキャラクターが現れると、ストーリーは混迷の度を深め、それが映画の面白さにつながるのです。実は、現代的なストーリーにはこのように複雑な捻りが必要だと僕は思います。

ウディ・アレンの『アニー・ホール』(77)は主人公が冒頭で、ご丁寧にも自分の欲望を解説してくれます。「僕を会員にするようなクラブには入会したくない」という自己紹介は、なんともはや、自意識過剰でめんどくさいものですね。『ファイト・クラブ』(99)の主人公の“欲しいもの”(want/need)は、彼自身も明確には気がついていないのですが、彼の趣味から、生きる実感ではないかと推察できます。彼は健康体でいながら、末期癌患者の集会に出ているのです。

主人公の欲望をあえて伏せ、これを謎にしてストーリーを進める荒業もあります。謎というのはストーリーを進めるエンジンに給油する役割を果たすものなので、このようなやり方は決まるとなかなかカッコいい。たとえば、『ソーシャル・ネットワーク』(10)と『市民ケーン』(41)は、主人公の欲望を謎にしたままストーリーを進めるという点において似ています。本来、第一幕目の状況設定で必要なことは、なにはともあれ主人公の欲望を明確にすることなので、これをXにしたまま進めるのは例外的ではある。にしても、この二作はかなり成功していると思われます。

1959年生まれ、和歌山県出身。小説家、映画監督、脚本家、元銀座テアトル西友・テアトル新宿支配人。2011年に小説家、映画監督としてデビュー。近著には、「アガラ」(朝日新聞出版)、「サイケデリック・マウンテン」(早川書房)、「エアー3.0」(小学館)などがある。「エアー2.0」では、第18回大藪春彦賞の候補に選ばれた。映画『カメラを止めるな!』(17)では、シナリオ指導として作品に携わっている。

小説家・榎本憲男の炉前散語