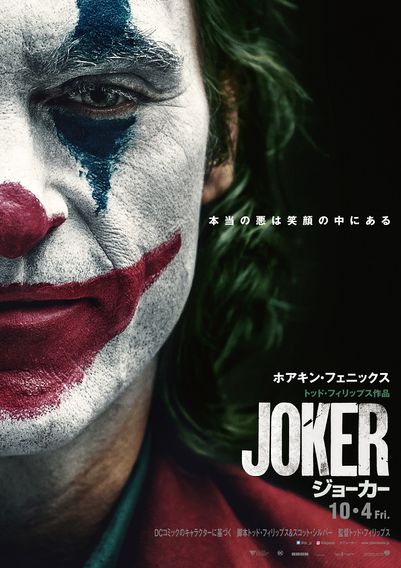

『ジョーカー2』はなぜ酷評?押井守が分析する、観客が許せない改変と映画をつくる“動機”【押井守連載「裏切り映画の愉しみ方」第3回後編】

「映画でもっとも重要なのは、それをつくる動機」

――でも押井さん、トッド・フィリップスは文芸というジャンルにこだわったとは思いませんよ。そもそもコメディの人だし。

「コメディ監督は人を笑わせることの辛さをよく知っているからじゃないの。笑わせるのは大変だから。『ジョーカー』でもっともおもしろいと思ったのはピエロ専門の事務所みたいな会社。みんな独特の惨めさを背負っていた。笑わせるのは辛いことなんだとわかったでしょ?だから、成功した喜劇役者って晩年、説教を垂れたくなるんですよ」

――あ、わかります。

「モリシゲ(森繁久彌)であろうが誰であろうが、最後は必ず説教を垂れる。それは喜劇役者の宿命…と小川徹も書いていた。人の笑い者になることで生きてきたら、最後はちがう面、真面目な面を見せたくなる。渥美清は最後までそれをやらなかった。ずーっと、お前はばかだなと言われ続けていた。裏切らなかった稀有な喜劇役者です。漫才師も説教を垂れるけど、落語家はあまりやらない。なぜなら伝統を背負っているからですよ」

――なるほど!

「観客の期待を裏切るのは全然かまわない。私も散々やっているし。蕎麦屋に入って美味しいカレーを食べたことをどう思うのかということ。私は美味しかったんだからいいと思っている。映画は観るまでわからないものであって欲しいと考えているからなんだけど、いまはわからない映画は観たくないという若者が増えたと聞いている。結論も知ったうえで安心して映画を観たい」

――そのわりにはネタバレには敏感ですよね。

「どんでん返しのある映画は嫌いじゃないんだよ、たぶん。でも、好きな原作を変えられるのはイヤ。追体験しに劇場に行っているからですよ。世界観が改変されていたり、キャラクターが違っていたら極端に許せない。私なんて、どこかに“原作ブレイカー”と書かれちゃっていたからね(笑)。

それはさておき、私は、映画でもっとも重要なのは、それをつくる動機だと考えている。『ジョーカー』が文芸だと思ったのは、このキャラクターを通して人間を描こうとしていたからです。文芸の手つきでつくっているからです。エンタメを装って文芸をやるのはダメです」

――押井さん、これまでネガティブな意味での“裏切り”は、前の連載での作品も入れて3本ですが、そのもう1本は同じくホアキンが出ていた『サイン』(02)でしたよ。

「あ、そうだった(笑)。いや、『サイン』は笑えたからいいの。でも、やっぱり『ジョーカー』はどんな顔で観ればいいかわかんないんだよ」

取材・文/渡辺麻紀

※宮崎駿の「崎」は「たつさき」が正式表記