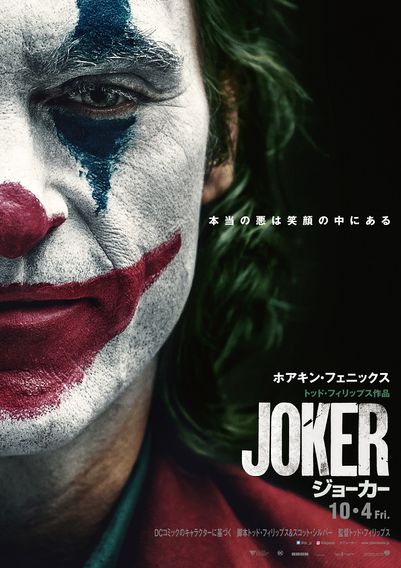

「役者は楽しいに決まっている」押井守が“裏切られた”、アメコミ作品で文芸映画に挑む『ジョーカー』【押井守連載「裏切り映画の愉しみ方」第3回前編】

「役者が凄いというのは、観客からするともっともわかりやすい観る動機」

――私は公開時、監督のトッド・フィリップスとホアキンにインタビューしたんですが、監督は企画の始まりをこう言っていました。「1970、80年代のニューシネマのようなタッチでキャラクタードリブン(キャラクターが物語を進める映画)の映画を作りたかったんだけど、いまの観客に受けるとも思えない。だったら、流行のアメコミ系からキャラクターを借りてやればゴーサインが出るだろうし、観たいと思う人も増えると考えた。その点、ジョーカーは意外なことにオリジンがあやふやで約束事も少なくてやりやすかった」云々と言ってましたね。映像もとてもニューシネマっぽいじゃないですか。

「(クリストファー・)ノーランがクレバーだったのはバットマンを社会性の方向にもっていったところ。正義なのか悪なのかという社会的なドラマにするしかバットマンというヒーローの世界を映画として再構築する手段はなかった。一方、この『ジョーカー』は個人のなかで完結させようとした」

――冒頭、ゴミ収集の人のストライキでゴッサムシティは悪臭が漂い、街には問題が山積みで、市民の怒りも爆発寸前。で、最後は大きなデモが起きるわけですから、社会性があるといっちゃダメですか?

「あの最後のデモは演出に力が入ってないよ。アジテーションをしているだけで監督のやる気は感じなかった。彼は絶対、ひとりで悶々としてるジョーカーを描きたかっただけ。

とことん彼を追い詰めるでしょ?あんた(監督)はサディストかというくらいに追い詰める。仕事はまるで上手く行かず、愛していた母親は頭のおかしい老女だったし、手助けしてくれる女性は妄想にすぎず、一縷の希望だった富豪の父親の存在も無残に打ち砕かれる。出生記録まで見せるんだから徹底している。有名なTV司会者(ロバート・デ・ニーロ)にもさんざん笑い者にされて、最後はもう撃つしかなかった。そうやって自分で終わらせるしかなかったんだよ。強いから撃ったんじゃなく、弱いから撃ったの。そこを間違えちゃダメです。

彼にかかわる人間、母親でさえも容赦なく潰していく。次から次へと救いを潰して希望の欠片すらないんだから、実に嫌な気持ちになってしまう。監督は1970年代のニューシネマなどと言っていたようだけど、まだ『タクシードライバー』(76)のほうが救いがある」

――バスの中で、ジョーカーが黒人の子どもを笑わせようとするエピソードがあるじゃないですか。あのシーンのことフィリップスは「ジョーカーはコンクリートの隙間に生えた草。その草に水をあげれば白い花を咲かせたかもしれないけれど、みんなが拒絶した。バスのシーンで、少年の母親がジョーカーを認めてくれれば希望があったかもしれないのに拒絶しちゃうから」って。言いたい気持ちはわかりますが、もし私がその母親でもあのホアキンは気持ち悪すぎで止めてくれと言っちゃうと思いましたね(笑)。

「ということは、監督は共感を持ってほしいと言ってるんだよね?でも、それは無理です。社会が冷たいとか人間が意地悪だという以前に、あんたがダメでしょという話ですよ。

このホアキンを見ていたらYouTubeにぶら下がっているヒッキーたちと重なってしまう。もう35歳だけど生まれてこのかた働いたことはないとか、ずっと面倒見てくれていた親が死にそうだから助けてくれとか、そういう動画がたくさんアップされている。もちろん、ウソもたくさんあるんだろうけど、そういうのを見て、どう思うかというと『オレはしがないアルバイトだけど、こいつよりはマシだ』とかね。そういうふうに思いたい人が見ていると言ってもいい。そして『ゴミ』とか『死ね』とか書き込むんだけど、そういうのをずっとおもしろがれるはずはなくて、やっぱり最後はイヤな気分になるものなんです」

――『ジョーカー』は日本でも大ヒットして50億円以上稼ぎだしましたが、そういう問題を抱える人たちにアピールしたということですか?

「人間ってどこかしら、どうにもならないヤツや救いのない者を眺めたいという欲求があるから、そういう人にはアピールしたと思うよ。でも、一番は、やっぱり『ジョーカー』というタイトルじゃない?さらに、マスコミがこの映画は凄いとかホアキンがうますぎるとか書きまくったから、この目で確かめたいと思った人が増えた。役者が凄いというのは、観客からするともっともわかりやすい観る動機になるし、実際にホアキンの演技で成立した映画でもあるわけだし。ほかの映画で記憶に残らないのは、これこそが彼のキャラクターだったということじゃない?でも、続編は、そのホアキンが続けて出ているのにコケたんだよね?」

――そうです。そのコケた理由等は後編でお願いします!

取材・文/渡辺麻紀