殺人の瞬間を捉えた映画は本当に存在する?映画で見る“スナッフフィルム”の残酷な世界

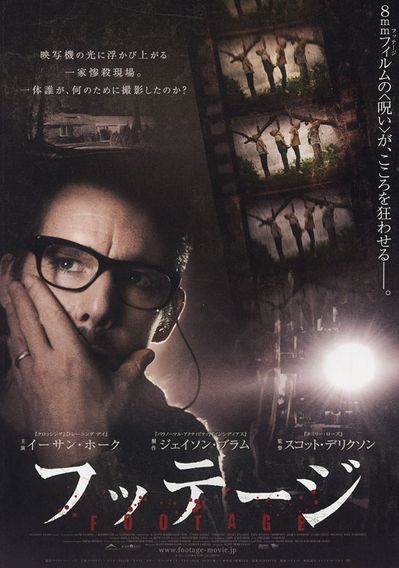

イーライ・ロスやロバート・エガースといった監督たちが偏愛する“カルト作品”として、30年ぶりにリバイバル上映が叶った『ミュート・ウィットネス』(公開中)。声を出すことができない女性を襲う恐怖を描いた本作の題材となるのが、殺人を記録する“スナッフフィルム”だ。繰り返し映画で扱われ、怖いもの見たさを刺激してきたその魔力とはいったい?ここでは数々の映画を通して、スナッフフィルムの深淵なる世界を覗き見ていきたい。

そもそも“スナッフフィルム”ってなに?

「火を吹き消す」という本来の意味が転じ、“殺す”の意味でも使われる英単語の“Snuff”。このスラングを用いたスナッフフィルムは、娯楽や金儲け目的で作られた殺人の映像を指し、スナッフムービー、スナッフビデオとも呼ばれる。

この言葉を初めて使ったとされるのが、『チャーリー・セズ/マンソンの女たち』(18)で製作総指揮を務めた作家のエド・サンダース。自身が執筆した原作本「ファミリー:シャロン・テート殺人事件」(71)に「マンソンファミリーが犯行を撮影していた」という噂を記載(インタビュー対象の元ファミリーメンバーは、実際に映画を観ておらず、聞いた話を語ったとか)。これを機に、裏社会には殺人ビデオが流通しているとの都市伝説が広まるようになった。

ちなみに、8mmフィルムが家庭に浸透するようになった70年代からその存在がまことしやかに囁かれてきたが、2000年代にはウクライナの若者たちによる連続殺人の様子を収めた映像がインターネット上に流出する、通称「ウクライナ21」事件が発生。これは“有史初のスナッフフィルム”と言われている。

観る者を惑わせた“偽”スナッフフィルムたち

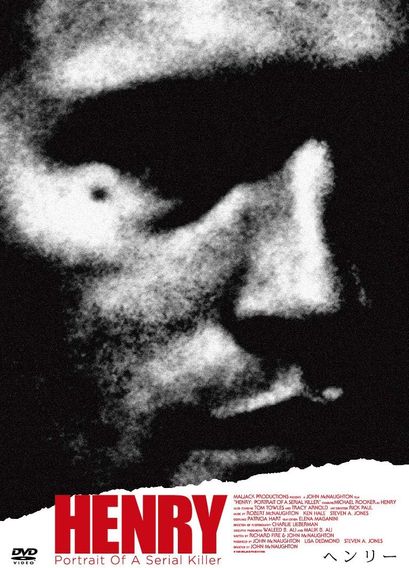

映画の世界で、このスナッフフィルムのイメージに誘われるように作られたのが、その名もズバリ『スナッフ/SNUFF』(76)。マンソンファミリーを思わせる殺人カルト集団の凶行を描いた内容だが、特筆すべきはそのラスト。映画撮影現場で出演女優が監督に殺される様子が唐突に収められており、南米アルゼンチンから届いた“本物の殺人映像”と喧伝され、大きな話題を集めた。だが実は、もともとお蔵入りになっていた『スローター』という映画をスナッフフィルムとして売りだすために、新たに撮影した映像を最後にくっつけたもの。日本では映倫のR指定外国映画第1号として公開された。

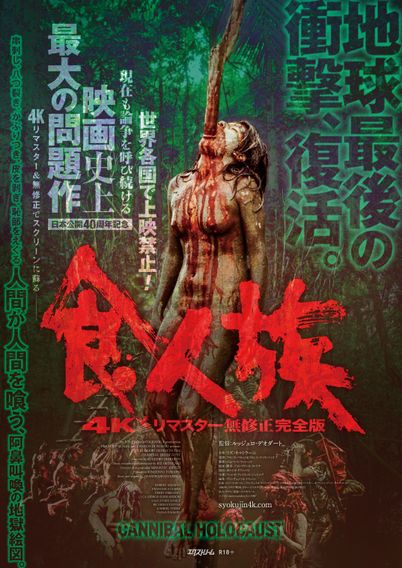

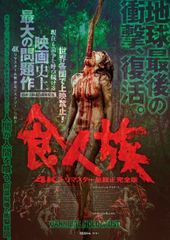

同じく“焼却処分されるはずだったフィルムが流出してしまった”という設定のスナッフフィルムとして宣伝されたのが、ルッジェロ・デオダート監督による『食人族』(80)。南米アマゾン奥地の秘境へと足を運んだアメリカ人の撮影隊が失踪し、その後、救助隊が白骨遺体と共に撮影済みフィルムを発見するファウンドフッテージものだ。映像には数々の蛮行でヤマモモ族の怒りを買い、殺され、終いには食われていく…むごい映像が収められている。

また、焼身自殺現場、白昼の警官によるライフル魔射殺シーン、電気椅子での処刑シーンといった“死の風景”を集めた『ジャンク 死と惨劇』(78)を発端とし、三枝進が製作に関わったことでも知られる「ジャンク」シリーズ。あまりに残酷な描写ゆえ、チャーリー・シーンが本物と勘違いしてFBIに垂れ込んだという逸話が残る、日野日出志による『ギニーピッグ2 血肉の華』(85)など、日本でもスナッフフィルムの体をなした作品が作られてきた。