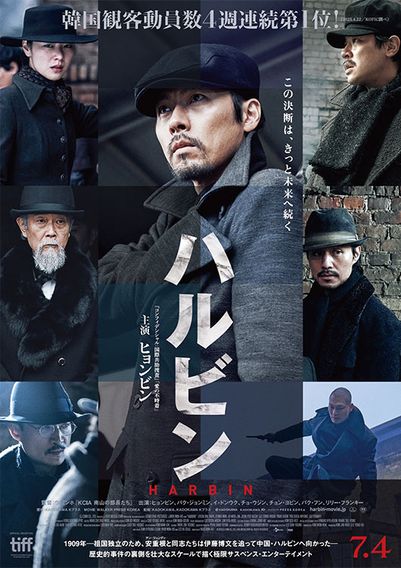

劇場でしか味わえない『ハルビン』の醍醐味!豪華キャストの演技合戦や圧巻の大自然、こだわり抜かれた画面構成

砂漠、氷上、雪原…海外ロケで捉えた大自然

映画はそうしたドラマを、驚くほど美しい映像で見せてゆく。ロケーションは、韓国はもとより、ロシア時代の様式の建築物が残るラトビアなどでも行われているが、圧巻なのはモンゴルでロケーションした壮大な風景だろう。映画冒頭で圧倒されるのは、ウランバートル空港から車で16時間のフブスグル湖で撮影したという、凍結した豆満江の場面だ。氷上に描き出される青い迷路のような模様はあまりに巨大すぎて、そこに立つヒョンビンの姿が豆粒ほどにしか見えない。

馬賊となったパク・ジョムチュルを訪ねる道のり――滑らかな稜線を描く砂漠と馬上の一行が作る影はまるでおとぎ話のような美しさだが、よくみれば砂漠の砂が微動だにしない。モンゴルの冬の砂漠は、カラカラに渇きながら凍りついているのだ。映画の現場をまったく知らない素人であっても、この映画の撮影がどれほど過酷だったかは想像にかたくない。だが氷点下40度の湖でおそらく数時間は横たわったヒョンビンは、その経験を「人物に入るのに役立った」と語っている。CGではない極限状態での撮影は、役者たちのリアルな感覚を通じて、その時代にその地で戦った義兵たちの苦しみを観客たちにも痛切に感じさせる。

苦悩や孤独を浮かび上がらせるライティングや高性能カメラの美しい映像

それを更に際立たせるのが、16世紀バロックの天才画家カラヴァッジョの絵画を参考にしたというライティングである。カラヴァッジオの絵画は、強い光源で一方方向からのみ照らしたコントラストの強い画面が特徴的で、映画は多くの場面でそれに習っている。だが例えばクラスキノの暗いアジトで、向こうから手前に画面を照らす強い光に浮かび上がるのは、仲間たちの輪郭のみだ。カメラが人々の顔を正面から捉えれば、強い光に照らされる部分より、光の強さゆえに濃さを増す影が、義兵たちの孤独を描き出す。最も印象的に見たのは映画後半、あまりに多くの同士を失ったことに失ったジュングンが苦悩する場面だ。

アジトの小さな部屋で彼を照らすのは、奥にある縦長の窓からの光のみなのだが、その光が窓の桟(サン)を十字架の形に浮かび上がらせる。ユ・ジェミョン演じる義兵の総長チェ・ジェヒョンがその前に立ちジュングンに与えるのは、ある種の「赦し」だ。そして、号泣しながら跪き、ジェヒョンに葛藤のすべてを吐露するジュングン(熱心なクリスチャンだった)は、この「告解」により自分をなんとか取り戻す。

一方、彼が対する伊藤博文は、常にシンメトリーな画面のほぼ中央に鎮座する。孤独と葛藤を抱える義兵たちの世界が徹底して無彩色であるのに対し、伊藤博文の画面には何かしら赤いもの(象徴するのは日本か、もしくは血の暗示か)が置かれているのも印象的だ。義兵たちの場面からはどこかドラマチックな空気が漂うが、伊藤博文の場面にある古典的で整然とした構図からは、強固な揺るぎなさが漂う。そして暗殺の場面は――こんな言い方は少し奇妙に聞こえるかもしれないが――デザイン的な、整然とした美しささえ感じられる。映画冒頭の戦闘場面は「映画の戦闘シーン」とは一線を画す「人間の身体のぶつかり合い」という感じの生々しさだが、暗殺の場面はそれを意図的に避け、静けさの中にジュングンの叫び声だけを響かせる。高い位置からの俯瞰の視点は、件の十字架の場面と、その後に続く衝撃的な場面と呼応した「神の視点」と言えるかもしれない。

『パラサイト半地下の家族』(19)で用いられた高性能カメラが捉えた映像は画面の隅々までクリアで美しく、だからこそ映画館でこそ見るべき作品といえるのだが、何より素晴らしいのは、そんな美しい映像が「映像そのもの」のためでなく、人間を描くために使われていることだ。実を言えば、日本によって韓国が植民地化されたのはこの事件の後であり、ハルビンでの伊藤博文殺害は韓国の独立に直接的には寄与していない。だがジュングンの真の目的は達せられたように思う。ラストに描かれる小さなエピソードは、この映画が人間ドラマであることの証左にも思えるのだ。

文/渥美志保