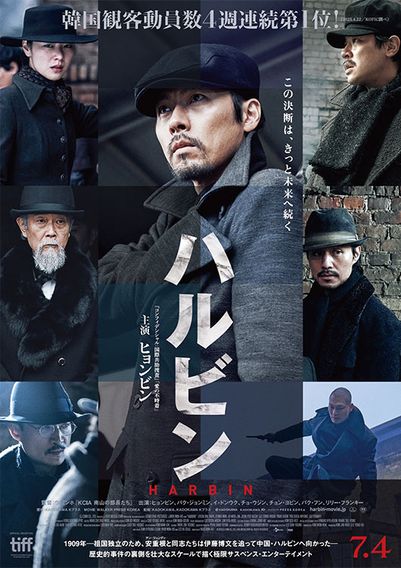

『ハルビン』は日本の観客が見届けることで“完結”する。韓国社会にインパクトを与えたキャラクター像とクールで崇高な映像美

多くの人々が共感した、アン・ジュングンと同志たちの絆

次に、タイトルが「安重根」ではなく「ハルビン」であるように、アン・ジュングンだけの物語ではなく、義兵闘争(独立運動)における「同志愛」と「連帯」に焦点を当てた群像劇であることだ。これまで韓国では、伊藤博文暗殺はアン単独によるものとの認識が一般的だった。監督はジュングンの決心と決行までに、数多の同志の犠牲と協力があったことを描くことで、普通の人たちの勇気ある行動と志が歴史をつくることを示した。その監督の核心的メッセージが、本編では大韓義軍側ではなく伊藤博文の口に託された点も興味深い。

「朝鮮という国は、数百年間愚かな王と腐敗した儒者たちが支配してきた国だが、わしはあの国の民たちが一番の悩みの種だ。恩恵を受けたこともないのに国難の度に変な力を発揮する…」

本作が韓国で公開されたのは昨年12月末。韓国では「12.3戒厳」の際、市民たちが国会前に集結し素手で戒厳軍に立ち向かい、極寒のなかペンライトを片手に尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の弾劾と罷免を求め、内乱終息と民主主義のために戦いつづけた。上記のセリフは、この「光の革命」の最中に大きな反響をもたらし、民主市民たちに勇気を与えた。

このように本作は、「抗日/反(親)日」という従来の枠組みから脱却し、民主化運動の延長線上に位置づけることが可能だ。実際、日本も伊藤博文も糾弾しておらず、処断すべき「悪」としても描かれていない。韓国で賛否両論(多くの人が残念だと指摘した)だった暗殺シーンも劇場で確認されたい。

ノワール的ヴィジュアルや世界観は“冷たい情熱”を感じられる

最後に映像面(映画自体)の魅力として、『DUNE/デューン 砂の惑星』(21)でも使われたカメラを駆使しIMAX専用館を想定して撮られた作品だけあって、黒と青、光と影のコントラストによるノワールの世界はあまりにクールだ。百術芸術大賞の映画部門で撮影監督(ホン・ギョンピョ)が初めて大賞を受賞したことも納得だ。薄氷の河のひび割れた表面、葉巻やタバコの煙、監獄の濡れた地面に反射する光、広大な砂漠など壮大な自然に象徴される「崇高美」などは、スティールカットがそのままポスターとして使えるぐらい美麗だ。音響も含め、これらは劇場でないと味わうことはできない。

個人的には、これほど余韻の残る映画も珍しく、ここまで“冷たい情熱”を覚える味わい深い韓国映画に出会ったことはない。あのノワール的ヴィジュアルと世界観、主人公たちの静かな呼吸と息遣いが今なお脳裏とハートに刻まれている。

「歴史」としての映画『ハルビン』はまだ完結しておらず現在進行形だ。日本でより多くの方が劇場に足を運び、本作のメッセージや世界観に触れ、日韓の不幸な歴史を知り、今の平和と民主主義と交流の尊さに思いを馳せることが、新たな日韓関係の土台につながる。この映画の「歴史」は、日本のみなさんが観客として見届け、「歴史の証人」となることによって完結されるであろう。

文/クォン・ヨンソク(一橋大学法学部准教授)