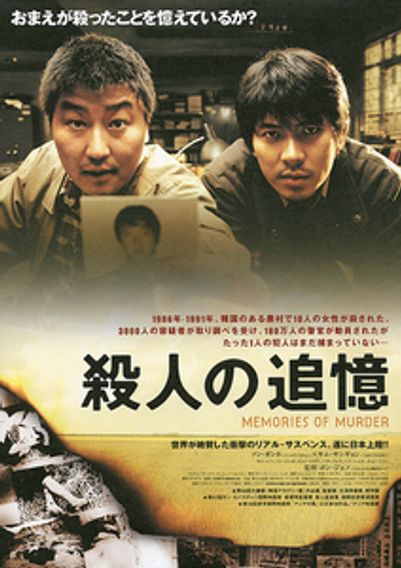

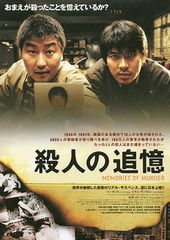

世界は謎があるからこそ豊かである、ポン・ジュノ監督初期の名作『殺人の追憶』に“欲望の多層化”をみる【小説家・榎本憲男の炉前散語】

このふたりの刑事の捜査法の違いが単に選択の問題ではなく、欲望の問題であることがわかるのは、映画がはじまって39分あたりのカラオケバーのシーンです。

「アメリカにはな、FBIってもんがある。奴らの捜査方法を知ってるか? ドタマをくるくる回すんだ。…なぜかわかるか。あそこは国土がとんでもなく広いんだ」

「お前みたいにドタマを使う刑事はアメリカに行け」

と酔った老練の刑事は若い刑事に見苦しくからみます。しかし、面白いことに(などと言っちゃいけないのですが)、一度は功を奏したかのように思えた若い刑事の科学的捜査も、空振りに終わり、また殺人事件が起きる。

“勘”と“データ”の対立構造

「勘による捜査」と「科学的捜査」、この二つが競い合った場合、フィクションでは最終的には前者が勝利することがとても多い。作り手が、そこに人間の可能性を込めるからです。また、観客がそう信じたいという期待に、作り手が応えるという面もあるでしょう。

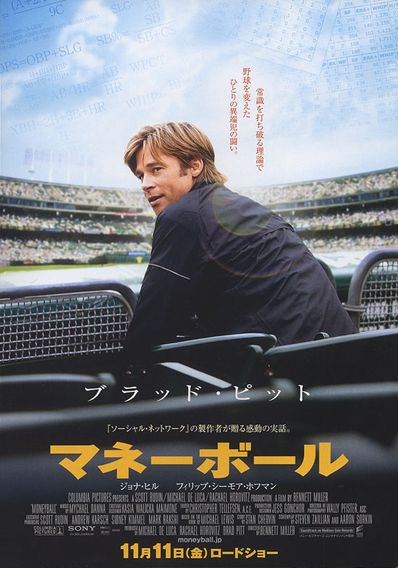

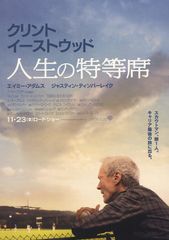

たとえば、ベテランの勘が最終的な勝利を収める作品としては、クリント・イーストウッドがプロ野球のスカウトマンを演じた『人生の特等席』(12)が思い出されます。同じプロ野球を舞台とした作品で、科学的なデータ分析で弱者が強者に勝利するものを探せば、ブラッド・ピットがジェネラルマネージャーを演じた『マネーボール』(11)が見つかります。ただし、この展開はやはり定番にはなりません。たとえば、政治哲学者のマイケル・サンデルはこの映画を評して、「数量的手法とより効率的な価格決定のメカニズムの勝利に、立ち上がって拍手する気になれない」(筆者による意訳)と書いています(「それをお金で買いますか ―市場主義の限界―」より)。

昔のことになりますが、野村克也監督率いるヤクルトと長嶋茂雄監督率いるジャイアンツが、ペナントレースを争っていたシーズンがありました。<データ重視の野村野球>と<野生の勘の長嶋野球>との闘いです。人気は圧倒的に長嶋でした。

結果として、通算の成績でみると野村ヤクルトは長嶋ジャイアンツに勝ち越して終わったと記憶していますが、『殺人の追憶』では、どちらの刑事も決定的な勝利を収めることなく、幕を閉じます。ここがストーリーの大事なところなのですが、AとBが対立してどちらかが勝って終わるというのは、あまりよろしくありません。対立し、その対立が最大限に高まったあとで、AでもBでもない新しいものが生まれる、となる(弁証法)のが理想です。では、『殺人の追憶』では、新しくなにが生まれたのか。

それは「世界観」だと僕は思います。社会は、農村共同体から発展して都市型の社会になった。つまり、近代的社会が確立した。そこでは、「目を見ればわかる」が世迷い言として葬り去られることにも、「書類は嘘をつかない」というデータ至上主義が幅を利かせることにもならない。それでも、世界に謎は残りつづける。

「謎が謎として残る」ということ

世界は謎があるからこそ豊かである。このようなメッセージは純文学の世界では柔軟に受け入れられます。たとえば、村上春樹の「一人称単数」に収められた「クリーム」という短篇を読んでみましょう。主人公の少年は、さほど親しくもなかったきれいな女の子に、ピアノのリサイタルに招待されて出かけて行ったのですが、会場は閉まっており、リサイタルが行われているような気配もない。呆然として四阿(あずまや)のベンチに座り込んでいると、不思議な老人に声をかけられ「中心がたくさんある円」を思い浮かべられるかという、それこそ謎々のような問いを投げられます。もちろん、こんな禅問答に少年がまともに答えられるわけはありません。しかも、老人はその答えを教えてくれない。ただ、「時間をかけて手間を掛けて、その難しいことを成し遂げたときにな、それがそのまま人生のクリームになるんや」と言い、クリームは「とびっきり最良のもの」「人生の一番大事なエッセンス」だと教えてくれる。謎が謎として残ることで深い味わいが胸中に広がる作品です。

ただ、『殺人の追憶』の謎は、刑事ものというエンターテインメントの枠で提示されています。この手の謎は解かれなければ、観客は通常は納得してくれません。しかし、ポン・ジュノ監督はあえて宙ぶらりんにしました。『殺人の追憶』は、クライムストーリーという形式で、ポストモダンな宙ぶらりんで幕を閉じることに成功した、稀に見る傑作だと言えるでしょう。

文/榎本 憲男

1959年生まれ、和歌山県出身。小説家、映画監督、脚本家、元銀座テアトル西友・テアトル新宿支配人。2011年に小説家、映画監督としてデビュー。近著には、「アガラ」(朝日新聞出版)、「サイケデリック・マウンテン」(早川書房)、「エアー3.0」(小学館)などがある。「エアー2.0」では、第18回大藪春彦賞の候補に選ばれた。映画『カメラを止めるな!』(17)では、シナリオ指導として作品に携わっている。

小説家・榎本憲男の炉前散語