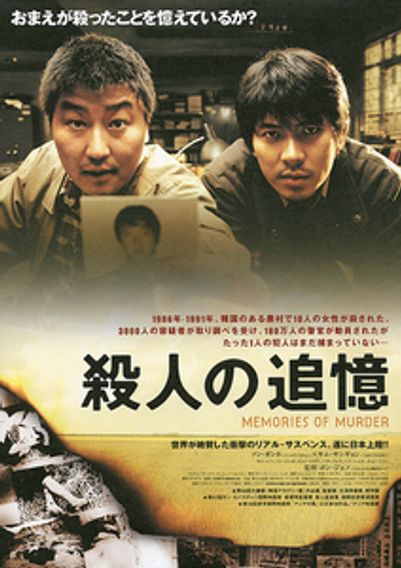

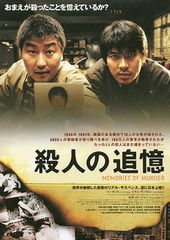

世界は謎があるからこそ豊かである、ポン・ジュノ監督初期の名作『殺人の追憶』に“欲望の多層化”をみる【小説家・榎本憲男の炉前散語】

小説家で、映画監督の榎本憲男。銀座テアトル西友(のちに銀座テアトルシネマ)や、テアトル新宿の支配人など、映画館勤務からキャリアをスタートさせた榎本が、ストーリーを軸に、旧作から新作まで映画について様々な角度から読者に問いかけていく「小説家・榎本憲男の炉前散語」。第5回は、2003年に公開されたポン・ジュノ監督の映画『殺人の追憶』(03)を取りあげ、登場人物の欲望が多層化することで複雑さを増した物語が、いかに成功したかを紐解いていきます。

欲望で、ストーリーは駆動する

ストーリーを駆動するものは欲望です。現在のストーリーの難しさは、この欲望が複雑に屈折することにあります。欲望が複雑になるということは、キャラクターが複雑になることに他なりません。複雑な欲望は、複雑な現在社会に生きる人間の心の核心です。そして、その複雑さが受け手に現在のリアルをまざまざと感じさせられるのなら、それを描くことは充実した作品になる可能性を高めます。

では複雑でない欲望、これをここではシンプルな欲望と表現することにして、シンプルな欲望で駆動されるストーリーとはどんなものでしょうか。まずそこを見ていこうと思います。もっともシンプルな欲望とはなんでしょう? それは生きることです。人の好みは十人十色と言いますね。つまり“欲しいもの”(want/need)は人によって変わるということです。欲望には多様性があるわけですが、生きたくないという人はまずいません。このようなシンプルな欲望で駆動するストーリーは“サバイバルもの”と呼ばれることがあります。ダニー・ボイル監督作品の『127時間』(10)がいい例でしょう。荒野のど真ん中で、岩と壁の間に手を挟まれて身動きが取れなくなった主人公がなんとかして脱出を試みる。非常にシンプルな欲望に貫かれたパワフルなストーリーです。

一方、僕が最近見た作品の中で、複雑な欲望を抱え、なおかつ不思議な魅力を湛えていたキャラクターと言えば、テレビシリーズ「ベター・コール・ソウル」(「ブレイキング・バッド」のスピンオフ企画)の主人公ソウル・グッドマンです。彼は弁護士です。弁護士でありたいということ、法を武器にこの社会を生き抜いてやるぞという彼の執着は凄まじい。そして、彼の正義の概念はとても屈折している。

さて、今回お話したいのは、<シンプルで複雑な欲望>についてです。まず、説明しておきたいのは、ジャンルと欲望の関係です。ジャンルによって主人公の欲望がおおむね規定されることがあるのです。主人公の欲望を規定するジャンルの典型例が、いわゆる“刑事もの”、“警察もの”です。主人公はもちろん刑事(警官)。刑事は犯人逮捕を目標として行動します。なので、どの主人公も欲望は大枠で同じということになります。どの作品も主人公が似たり寄ったりだと困るので、作り手は、主人公の個性を際立たせるために、様々に工夫を凝らします。一番多いのが、過去にトラウマになるような体験をしているという設定です。これを担当する事件と絡めて、捜査にブレーキをかけるようにするのが一般的ですが、ともあれ刑事が事件解決に向けて突き進むことに変わりはありません。もうすこしライトなものとしては、趣味を持たせるという手があります。ただ、いくら釣りが好きな刑事でも、捜査をほったらかしにして磯釣りに出かけているのでは話になりませんよね。とにかく、刑事は犯人逮捕、事件解決に向けて動く。事件にはたいてい謎があり、その謎を解き明かすことが事件解決になる。これは“刑事もの”の原則です。

ポン・ジュノ監督の名作『殺人の追憶』にみる、“欲望の多層化”

ただし、刑事の欲望が多層化してストーリーが複雑になる例もある。ポン・ジュノ監督の『殺人の追憶』では、捜査の手法という点において、ふたりの刑事の欲望が衝突します。ふたりともに事件の解決を望んでいるということに疑いはないのですが、それぞれ、自分の信じるやりかたで解決したいのです。つまり、葛藤は犯人(事件)と刑事たちの間と同時に、刑事の間にも生じることになります。では、ふたりの刑事の異なる捜査法とはなんでしょう。

農村で連続殺人事件が起こります。まずは地元のベテラン刑事(ソン・ガンホ)が言います。「俺は目を見れば誰が犯人かがわかるんだ」と。事件の発生現場が農村であること、そしてこのベテラン刑事がその村の人間であることがミソです。村社会というのは、誰がどこで何をやっているのかが互いになんとなくわかっている社会です。村で事件が起これば、村で暮らしてきた刑事なら、誰のしわざかピンとくる、そうでなければいけない。ベテラン刑事はそう信じています。

ところが、この「目を見ればわかる」捜査法、言ってみれば勘は見事に外れます。この空振りは、村社会では通用していた捜査法がもはや使えなくなりつつあることを暗示しています。そして、殺人がまた起きる。ここに、ソウルから若い刑事(キム・サンギョン)が助っ人としてやってきます。彼の捜査方針、つまり口癖は「書類は嘘をつきません」です。書類とはデータでしょう。つまり、この若い刑事のセリフには、「近代化に移行しつつある韓国では、村落共同体的な捜査法から脱却し、科学的なものにシフトすべきだ」という信念が表れています。

1959年生まれ、和歌山県出身。小説家、映画監督、脚本家、元銀座テアトル西友・テアトル新宿支配人。2011年に小説家、映画監督としてデビュー。近著には、「アガラ」(朝日新聞出版)、「サイケデリック・マウンテン」(早川書房)、「エアー3.0」(小学館)などがある。「エアー2.0」では、第18回大藪春彦賞の候補に選ばれた。映画『カメラを止めるな!』(17)では、シナリオ指導として作品に携わっている。

小説家・榎本憲男の炉前散語