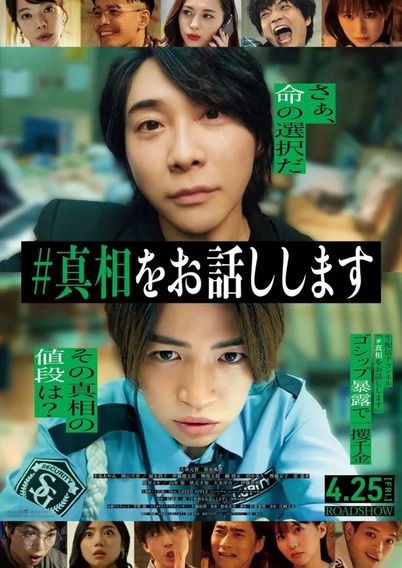

大森元貴が超ロングインタビューで『#真相をお話しします』を語り尽くす!“鈴木”のキャラ解釈、ネットリテラシーへの持論、「天国」制作秘話まで

現在、2025年上半期実写邦画No.1ヒットを爆進中の『#真相をお話しします』(公開中)。日常生活に潜む歪みを扱った、容赦ない“どんでん返しの5連撃“が話題になった結城真一郎の同名原作小説を、リスペクトをこめて大胆にアレンジした意欲作だ。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴とtimeleszの菊池風磨のW主演という話題性に気を取られるが、いざ作品を鑑賞してみると【ネタバレ禁止!】というポップなパッケージこそが、本作の一つのトリックであることがわかってくる。

映画初出演&初主演にして、まさに稀代のトリックスターと呼ぶにふさわしい大森に、公開中だからこそ可能なネタバレすれすれのインタビューを敢行。国民的人気バンド=通称ミセスのフロントマンとして、彼らの全楽曲の作詞/作曲/編曲、 さらに作品のアートワークおよびミュージックビデオのアイデアまで、楽曲に関するすべての要素を担当する大森の口から語られる刺激的な“真相“とは?

※本記事は、ネタバレ(ストーリーの核心に触れる記述)を含みます。未見の方はご注意ください。

「うまく緩和と緊張感のバランスを取るということは、キャスティングの時点から既に始まっていたんだなと思います」

ミセスやtimeleszのファンのみならず、映画ファンをも巻き込んでの記録的なヒット。単なるファンムービーに終わらなかった本作の、公開後の反響の凄まじさを聞くと「素直にうれしいなと思います」とニッコリ。「友達が普通に『映画観たよ』と連絡をくれたり、自分の親も観に行ってくれたり。エンドロールが終わる最後の瞬間まで、ほとんどの人が席を立たなかったとも聞いて、お芝居と主題歌の両方にかかわらせていただいた自分としてはすごくうれしいですね」。

主演俳優の一人として、人生初の映画のプロモーション活動にも挑戦。「音楽活動の宣伝活動とはセオリーがまったく違うので、刺激的だったしおもしろい経験でした。でも、限られた時間の中で映画の宣伝をする大変さも感じました。この映画ってなかなか一言では言い表せない内容じゃないですか。“スリリングでミステリーで、でも泣けるし考えさせられます”って、どんな映画かわからない。その自覚を持ちながら宣伝活動をするのは、なかなか難しかったです」。

その難しさの最大の要因は、大森が演じた鈴木の正体を決して明かせないことだろう。鈴木について語ることそのものがネタバレになってしまうため、 宣伝期間は「鈴木=謎の男」で押し通すしかなかったのだ。

「確かに役柄について話せなかったことは、自分のなかで課題の一つでした。あとはこの映画の(表面的な)ポップさ、間口の広さをうまく利用しないと、映画の本質にたどり着くことができないとも思ったので、そのポップさをフル活用できたらいいなと。鈴木のことで話せることが少ないなか、 世間的には“いま話題の2人がW主演!”という目で見られるのが、最初に目指すべきところでした。ティーン世代にこの映画を深く届けるためには、僕らのキャスティングや雰囲気は、この映画の非常に大きなトリックになったなと思う。【#真相の部屋】(本作の宣伝を目的に立ち上げられた東宝映画初のYouTubeチャンネル)も、バカバカしければバカバカしいほどいいよねという気持ちで取り組み始めたんです。

僕らもわかって始めているので、それがだんだん一本の線になっていくのは見ていて爽快でしたね。この映画って、一歩間違えれば“説教映画”になってしまうので、うまく緩和と緊張感のバランスを取るということは、キャスティングの時点から既に始まっていたんだなと思います。それを僕と風磨くんが理解したうえで宣伝活動ができたのは、すごく大きかったと思います。ヒロシ(【#真相の部屋】のMCを務めた東宝宣伝部の名物担当者)の緩さもトリック…だったかはわかりませんが(笑)、僕自身YouTubeチャンネルに出ることもあまりなかったし、ナチュラルにしゃべっている姿を見せる機会も少なかったので、すべてトリックの一つになったと思います。SNSが軸になっている映画なので、皆さんを巻き込むべきだし、観終わったあとも日常と地続きになっているというのは、この映画の大切なフックですよね」。

もちろん観客はティーンばかりではない。いまやSNSを一切やっていない人を探すほうが困難な時代に、あの衝撃的とも言えるラストシーンについては様々な意見、感想がSNS上でも飛び交っている。それは大森の目にも当然入っていた。

「バラバラな意見が出ているのがおもしろかったですね。“観なきゃよかった”みたいなマイナスな感想はあまりなかったんですが、“これは映画としてありなのか?”みたいな感想はあって。それに関しては僕も思っています。無理矢理、胸倉をつかまれるような終わり方だから、どういう風に評価されるんだろう?と公開前は正直不安ではありました。でも、“なんで映画を観にきただけなのに、こんなに怒られないといけないの?こわっ!”って拒否反応を起こされる方もいるかもしれませんが、それよりもどかしいのは、本当に届けたい人に届かないということ。そういう人って当事者意識がまったくないから。この映画を見てSNSとの向き合い方について考えてみようと思ってくれる方って、非常にピュアだと思うんです。この映画ってエンタメなようでエンタメじゃないようで、エンタメじゃなくて、やっぱりエンタメ!みたいな。それがずーっと続く映画なんですよ。茶番のようで現実で、現実のようで茶番でもある。そのバランスが大切なんです 」。

それを最も切実に感じるのは、劇中の伝説的動画チャンネル「ふるはうす☆デイズ」だろう。ある島で暮らす幼い4人の子どもたちの日常が、実の親たちによって隠し撮りされ、金のために世界に晒され続けたのだ。これこそ「茶番であってほしい」と願わずにはいられないが、現実世界でも絶対にない話とは言い切れない怖さが残る。映画では原作やコミカライズ作品とは違い、あえて彼らの親の“その後”は描かれていないが、大森は「それにも意味があると思う」と語る。

「僕も最終的には“親が悪いだろ!”とは思いますし、親について憤りを感じたり突っ込んだりしている観客はある意味とても正常だと思う。映画で描かれていないところは、自由に汲み取ってもらえればいいのかなとも思います。ただ、この映画のコンセプトとしては、“誰もが被害者であり加害者”だということ。誰しもが罪を抱えて、許しを乞うように生きているんだけど、その姿は非常に情けなくもあり愛おしくもあるということだと思います」。