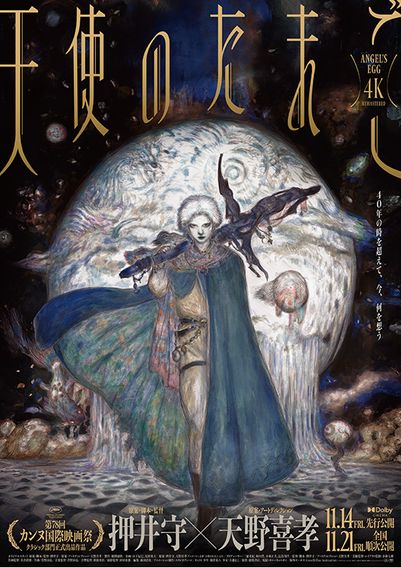

押井守監督が語る、『天使のたまご』を構成する難解な“メタファー”とその解釈「監督が正解をもっていると思うのがもう間違い」

「映画というのは自分勝手に解釈するからおもしろい」

――押井さんはご自分のことを“職業監督”と言っていますが、そのわりには『天たま』のように難しい映画、観客がついていけないような映画が多くないですか?

「いや、わかりやすい映画をつくりかけたことは何度もあるんだよ。でも、途中で飽きちゃうの(笑)。簡単に言っちゃえばモチベーションが続かない。そういう時にヘンなことをやり始めると途端にモチベーションがアップして、そっちにどんどん引っ張られて行く。気が付くと面妖なものが入り込んでいた…という感じ。それはアニメも実写も同じ。ほかの監督だって、こういうのをつくってしまいました、みたいな経験、絶対にあるはず。私はその数が多いだけですよ。

『天たま』の時もそうだった。最初は夜のコンビニを舞台にしたドタバタコメディで始めたのに、どんどん違う方向に行ってしまった。そもそも天野(喜孝)ちゃんに声をかけた時点で、そういう映画にならないことは自分でもわかっていたし、彼が描いたキャラデザインを見て腹をくくったんだよ。絵コンテを切りながら『これはヤバい』と思ったものの、もう止まらなかったんだよね。公開方法がまだ未知数だったOVAだったこともあって、大好きな聖書要素を盛り込み、さらに当時ハマっていた(アンドレイ・)タルコフスキーの“水”の感覚を入れ、徹底的にメタファーに特化した映画にしようとして突き進んでしまった。

やっぱり、その前の作品『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(84)が興行的にも数字を出したのがまずかった。メタファーをそれなりに入れた作品だったにもかかわらず、興行面でも認められたわけだから、今度はメタファーに満ち満ちた映画にしてみよう、もしかしたら行けるかもしれないって。登場人物は2人だけ、セリフも可能な限り削り、ストーリーはどうでもいい。アニメーションがもっている表現力だけで勝負しようということにしちゃったんだよね。だから、“水”とか“ゆらゆら動く髪の毛”とか、アニメーション的にはハードルの高い要素ばかりを持ち込んでしまった。当時のアニメーションの力でどこまで行けるのか、それを試してみたいという気持ちも強かったから。

そういうふうに思いながら切った絵コンテと天野ちゃんが描いたボードを見せたら、当時の錚々たるアニメーターや技術者たちが『やる!』と言ってくれて、ギャラ等は度外視して全力投球してくれた。その結果が、4Kでこそ真価を発揮できる映画になったんだよ」

――そのメタファーですが、本作では“鳥”なんですね?押井さんの作品、本作のみならず鳥がたくさん出てきますが、本作では鳥そのものは出ていませんね。

「この作品の世界観は“鳥”で成立していて全編、鳥のモチーフが繰り返されている。たまご、羽毛、化石、上空を羽ばたく音…いろいろ登場させていても、鳥は一切出てこない。なんで鳥かといえば大好きだからですよ。ただし、世間がもっているイメージとは違うんじゃないかと思っている。鳥は恐竜の末裔だけあって、普通の動物とは異なる。脚には恐竜っぽさが残っていて、よくよく見ると怖いんです。当時の私は鳥に関しての書物を読みまくっていたし、絵画や鳥のモチーフを絶えず探していた。そうやって集めた知識や情報の集大成が『天たま』と言ってもいいくらい。鳥だけではメタファーとして機能しづらいと思ったので魚も出すことにした。その影であったり彫刻であったりは表現しているけれど、やはり実際の魚は一切登場していない。迂遠とはいえ、メタファーだけで構成した作品にしたかったからだよ。タイトルには『天使』とあるけど、天使も出てこないでしょ」

――メタファーだけだから、みんながいろんな解釈をしますよね。そういうファンは押井さんに正解を教えてもらい、照らし合わせてみたいのかもしれませんよ。

「監督が正解をもっていると思っているのがもう間違いです。もっていません!だから、皆さんそれぞれの解釈を読んでも『違うかなあ』という感じ(笑)。でもさ、いつも言っているけど、映画というのは自分勝手に解釈するからおもしろいんだよ。私がいつも言っている『映画は語られて初めて映画になる』というのはまさにそのこと。そうやって語ってくれているのを読んだり耳にして『なるほど』と思うこともあれば『ちょっと違うかなあ』というのもあり、さらに自分で気づかなかったことを指摘されることもあるからおもしろいんです。自分なりの解釈を探すのが映画を観るおもしろさであり醍醐味。私はそう思ってます」

――もうひとつ、自分はエンタテイナーだと自称していらっしゃいますが、その根拠は?

「“エンタテイナー”と自称しているのは、エンタテインメントというのはドンパチがあったりするだけじゃなく、知的な作品こそがエンタテインメントだと考えているからです。映画における娯楽はワクワクドキドキだけではなく、なんだか妙に気になるなというのも魅力のひとつ。だから、平気でエンタテイナーだと言っているの(笑)。いや、確かに現場で『オレはエンタテイナーだ!』というと、みんなが『えーっ!』という反応を返してくるけど、私は人を楽しませるのが大好き。だから、シリアスなことをやっている時に、バカをやりたくなってヘンなギャグを入れてしまう。そうやって、自分もおもしろがっているんですよ(笑)」

取材・文/渡辺麻紀