池松壮亮、真利子哲也監督作『ディア・ストレンジャー』を絶賛。「ここに行きつくまでの苦労は、相当なものだったと思います」

10月12日、現在公開中の映画『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』のトークイベントが、東京都渋谷区のユーロスペースにて開催。真利子哲也監督と俳優の池松壮亮が登壇し、本作への想いや裏話、本作を鑑賞した率直な感想などが語られた。

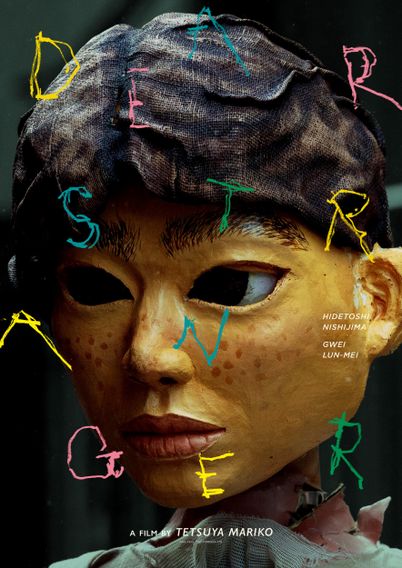

『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』は、『ディストラクション・ベイビーズ』(16)でロカルノ国際映画祭の最優秀新進監督賞を受賞するなど、社会問題を鋭くえぐる予測不可能な展開で観客を魅了する真利子監督の6年ぶりの新作。物語の中心人物は、ニューヨークで暮らすアジア人夫婦。ある日、息⼦の誘拐事件をきっかけに夫婦が抱える秘密が浮き彫りとなり、崩壊していく家族を描いたヒューマンサスペンスとなっている。

主演は、米アカデミー賞で最優秀国際長編映画賞に輝いた『ドライブ・マイ・カー』(21)や、A24製作のシリーズ「サニー」などに出演し、国際的な活躍の場を拡げる俳優・西島秀俊。その妻役には、ベルリン国際映画祭の最優秀作品賞を受賞した『薄氷の殺人』(14)や『鵞鳥湖の夜』(19)に出演するなど、人気と実力を兼ね備えた台湾を代表する国民的女優のグイ・ルンメイ。

両者の演技は絶賛され、映画を観た観客からは「息子誘拐で噴出する秘密と心の深淵…不穏な映像と音楽、情動揺さぶる傑作!」「これまでの作品とはまったく違う、静謐で実験的なテイストに驚かされる。全編NYロケの美しい映像に、物語の空白を埋めるように張り巡らされた心理描写と多層的なメタファー。観客に解釈を委ねるスタイルが、何度も観たくなる中毒性につながっている」といった感想が寄せられているという。

今回、ゲストとして登壇した池松は、『ディストラクション・ベイビーズ』や『宮本から君へ』(19)などの真利子作品に出演してきた、真利子監督にとって“盟友”といえる存在。トークセッションでは、監督のことを深く知る池松だからこその様々な質問が飛び出したが、逆にMCより「『宮本から君へ』より6年ぶりとなる真利子監督作品について、思うところはありますか?」と聞かれると、「この映画のことはずいぶん前から聞いていましたし、たどってきた困難についてもちょこちょこ聞いていたんです。だから余計に、コロナ禍もあって大変だったなか、本当によくぞ新作を発表してくれた…という想いが強いですね。まずはシカゴに行かれて、そこで見たものや、その時代のなかで感じたものをミックスしながら、こうやって家族映画という形に落とし込まれて。ここに行きつくまでの苦労は、相当なものだったと思います」と答えた。

本作はもともと、ロケ地にシカゴを想定していたが、アメリカは州ごとに映画撮影のルールが大きく異なるため、紆余曲折を経て、ニューヨークで撮影を行うことになったという。そして、言語の壁も大きな問題だったそうで、真利子監督はいつも以上に丁寧な脚本の制作を心掛けたと話す。「本作に関しては、俳優さんはもちろん、現地のスタッフであったり、ロケ地の使用許可だったり、それこそ製作費を集めるにしても、現地の人に“これがどんな映画なのか”わかってもらえるように、ト書きも含め、とにかく丁寧に脚本を書き上げることを意識しました。そうしてある程度、形が見えてきて、俳優さんとの本読みができるようになったタイミングで、細かいニュアンスなどを伝えるために通訳さんに入ってもらった…という感じですね」。

そうした言語の問題もあり、真利子監督は毎回、撮影の前にはキャスト、スタッフ全員で意思の疎通を図る時間を設けるようにしたという。「どのシーンも撮影前には、皆、本読みは十分にしたうえで、さらに30分、意思疎通のための時間を取るようにしていました。そうすると英語だけでなく、例えばルンメイさんの中国語のセリフも、言葉そのものはわからなくても、そこに乗っている感情は理解できるようになるんですよ。なので撮影が始まるころには、言語による障害といいますか、ハードルはクリアーできていたと思います」。

真利子監督の取り組みに対して、池松は感嘆の声を上げつつ、逆にそういった環境だったからこそ、素晴らしい作品が完成したのではないか、との自論を述べる。「言葉がわからないところからスタートした作品だからこそ、たどり着けた境地みたいなものがあるんでしょうね。通訳を通すことで、意思の疎通には倍の時間がかかるわけですが、そうして手間をかけて言葉を乗り越えるというか、お互いに見つめ合う環境があったからこそ、作り上げることができた映画だったんだなと改めて感じました」。

このほかにも壇上では、登場人物たちの死生観や、ラストシーンに関する考察など、様々な切り口でトークがくり広げられ、イベントは大盛況のうちに終了した。

取材・文/ソムタム田井