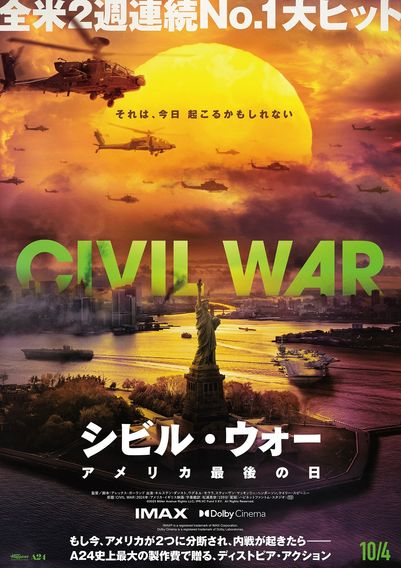

「どの種類のアメリカ人だ?」押井守が語る『シビル・ウォー』のキモと消えゆく宿命の“ベテラン”【押井守連載「裏切り映画の愉しみ方」第2回後編】

「違うジャンルとして成立する、こうした“裏切り映画”に出会うことも映画の愉しみ方のひとつ」

――銃器のリアリティはどうでしたか?

「インディペンデントの映画で、こういう内容でもあるから米軍の協力はないと思う。そういうなかではギリギリOKという感じかな。M1(エイブラムス)でホワイトハウスに突入するんだと驚いたけれど、もしかしたら用廃になったエイブラムスの初期型の可能性もある。戦車は外見だけじゃ区別がつきにくいとはいえ、ニセモノには見えなかったから。銃器関係の考証はちゃんとしていてそこは感心しましたよ。おもしろかったのは、ホワイトハウスを民兵が警護して州兵が突入するという設定。普通は逆だから。もしかしたら、議会がトランプ支持者によって占拠されるという事件が起きたので、ホワイトハウスを民兵が守っているという設定にして、正規軍に突入させたのかもしれない。それは、大統領自身が敵になってしまったということを意味している。民兵を全滅させホワイトハウスを独裁者から奪還するわけだから、相当の皮肉だよね。まあ民主党派の映画ですね」

――大統領が情けないのも皮肉なんでしょうね。そもそもことの始まりは大統領が法律で禁じられている3期目を務めたという設定ですから、その辺もトランプへの皮肉としか思えない。

「この大統領、最初から無能扱いだった。それに彼を守っているSPや民兵は正規軍相手には戦えない。歴史上も彼らが勝利したことはありません。でもさ、アメリカ人は民兵に対して幻想を抱いているところがあるせいで、レジスタンス映画が大好きなの。いまだに銃規制が出来てない理由のひとつもそこにある。エイリアンが攻めてきても、なぜか最後に戦うのは民兵で、しかも勝利しちゃうからね」

――『インデペンデンス・デイ』(96)も、元軍人おじさんが最後に戦闘機で突っ込んでましたね。

「それもありえません。大統領と民兵が一緒に戦い、民兵が国のために命をかけるというのも理想。そもそも大統領が元戦闘機パイロットというのもファンタジーで、(ローランド・)エメリッヒがアメリカに忖度しまくった映画ですよ」

――そういう大統領の描き方等を伺っていると、『シビル・ウォー』はいまのアメリカを意識しまくった映画なんだと、改めて思いました。

「うん。そういうところを含めて、いろんな意味で興味深い映画ではあった。アメリカ人の根拠に迫るという内的なテーマを見せられるとは思わなかったんだから。ロードムービーのなかで成立させると、そういうテーマ選びになるんだろうね。反対に戦略レベルの話だと、そういうテーマが入る余地はない。それは戦争映画が抱えているジレンマなんですよ。大局的に戦争を見せようとするとイデオロギーや思想が消し飛び、大義名分だけが残る。局地的に描かない限り戦争映画はドラマ足りえない。つまり、本作の場合、戦争映画から転じてロードムービーにしたことが結果的には正解だったんです。“裏切り”という構造でいうと、違うジャンルとしてちゃんと成立していたということ。裏切り映画のおもしろい1本と言っていいかもしれない。そういう作品に出会うことも、映画の愉しみ方のひとつということです」

取材・文/渡辺麻紀