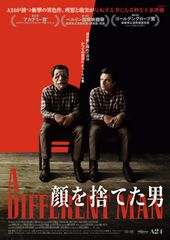

ルッキズムを風刺するA24の不条理劇『顔を捨てた男』、アーロン・シンバーグ監督を突き動かした内面的葛藤と衝撃の出会い「アイデンティティ・クライシスを経験しました」

「セバスチャンはすばらしいパートナーで、コラボレーターでした」

主演のスタンとの協働について、シンバーグ監督は経緯を説明する。マーベル・シネマティック・ユニバースのウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ役で知られ、『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』(24)で第97回アカデミー賞主演男優賞にノミネートされたスタンは、『顔を捨てた男』でベルリン国際映画祭とゴールデン・グローブ賞の主演俳優賞を受賞している。

「セバスチャンは、脚本を読んで私に連絡をくれました。そしてすばらしい会話をし、その会話の終わりには、私たちは一緒に映画を作ることになるかもしれないと思えました。でも、その時点では本当になにも決まっていなくて、資金もありませんでした。セバスチャンと脚本の話をしてから本当に映画を作ることになり、約1か月後にはすべてが動き始めました。資金が集まり、キャスティングやスタッフの雇用を始めて、数週間のうちにプロジェクトがまとまりました。それはおもにセバスチャンの参加のおかげでした。スターがコミットすることで、映画の資金調達が実現するものなのです」。

スタンの貢献は出演だけにとどまらない。彼はほかの面でも確実に助けになり、特殊メイクを手掛けたマイク・マリノの参加を取り付けた。『星の王⼦ ニューヨークへ⾏く2』(21)、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』(22)、そして『顔を捨てた男』でアカデミー賞に3度ノミネートされている。

「今作はマイクやセバスチャンだけでなく、誰にとっても低予算といえる規模の映画でした。でも、マイクに参加してもらうことができました。彼が興味を持ったのは、初めて観た映画が『エレファント・マン』だったからです。この映画を作ることは、マイクにとってとても個人的なプロジェクトのようなものでした。セバスチャンはすばらしいパートナーで、コラボレーターでした。彼はいつも、1億ドル規模の大作映画で働いている人です。それが私たちの小さな映画に参加してくれて、可能な限り低い出演料で、特別な待遇もなく、私たちがやっていることに完全に投資してくれました」。

「なにか価値がある、正当性があるプロジェクトに違いないと信頼してもらえた」

今作を語るうえで、気鋭の製作会社キラー・フィルムズのクリスティーン・ヴァションの存在は欠かすことができない。1995年にパートナーのパメラ・コフラーと共にキラー・フィルムズを共同設立したヴァションは、『KIDS/キッズ』(95)、『ボーイズ・ドント・クライ』(99)、『キャロル』(15)など、30年近くにわたり100本以上の映画をプロデュースしてきた。近年ではアカデミー賞にノミネートされたセリーヌ・ソン監督の『パスト ライブス/再会』(23)でも、キラー・フィルムズとA24のタッグでプロデュースを手掛けている。

「クリスティーンと働くのはすばらしい経験でした。彼女はニューヨークのインディペンデント映画界の伝説的存在です。彼女は非常に明確で完璧なセンスを持っています。彼女は常に一定の品質レベル以上のプロジェクトを選んでいるので、俳優を惹きつけるのだと思います。今作がセバスチャンやレナーテを獲得できた理由も、クリスティーンが後ろ盾になっているから、なにか価値がある、正当性があるプロジェクトに違いないと信頼してもらえたからだと思います」。

ヴァションのプロデュースは、クリエイティブに介入するよりも、監督のビジョンを守るスタンスなのだそうだ。

「彼女は芸術性と、監督を守ることについてとても配慮しています。私が必要としているものを確実に知り、作りたい映画を作れるように尽力してくれました。クリエイティブプロセスにかかわりたがるプロデューサーがいることも知っていますが、クリスティーンはそうではありません。彼女は監督の意向を重視し、監督のビジョンを守りたいと思っています。だから、特定の映画作家たちが本当に彼女を信頼し、彼女と一緒に映画を作りたいと思うのでしょう。彼女はとても映画作家にフレンドリーなんです」。

重いテーマながら、説教くさくさせないシンバーグ監督の作り方

『顔を捨てた男』は、外見的な違いを持つ人々の物語でありながら、より普遍的な人間の内面についての問いかけでもある。シンバーグ監督自身の体験と洞察に基づいて描かれたこの作品は、観客に「真の自分とはなにか」、「外見はどこまで人生を決定づけるのか」という根源的な問題を投げかける。重いテーマを扱いながらも、シンバーグ監督は説教くささを排し、不条理スリラーという娯楽性のあるジャンルのなかで観客に問いかける。外見や社会的な期待に縛られることなく、本当の自分を見つけることの難しさと重要さ。それはすべての人間が抱える普遍的なテーマに違いない。

取材/編集部 構成・文/平井伊都子