サメに続け!シャチ、コウモリ、アナコンダ…“動物パニック映画”のブームがふたたびやってくる?

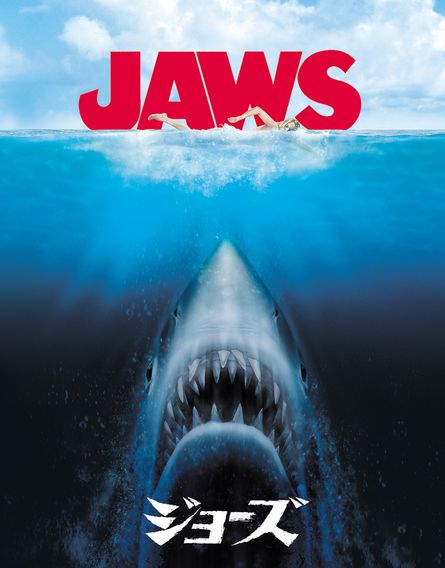

スティーヴン・スピルバーグ監督の『ジョーズ』(75)から今年でちょうど50年。同作がきっかけとなって人気に火がついた“サメ映画”は、この半世紀のあいだでさまざまな進化を遂げ、いまや国境を問わない人気ジャンルのひとつとしてカルト的な大ブームを巻き起こしている。そんななか、“サメ映画”ブームに引っ張られるようにして、“動物パニック映画”全体もルネサンス期を迎えようとしているようだ。

『ジョーズ』を機に大フィーバー!“動物パニック映画”の系譜をプレイバック

古くは人喰いアリの脅威を描いた『黒い絨毯』(54)であったり、タランチュラが巨大化して街を襲撃するという『世紀の怪物 タランチュラの襲撃』(55)など、一般的にはモンスター映画の様式の一つとして作られてきた“動物パニック映画”。

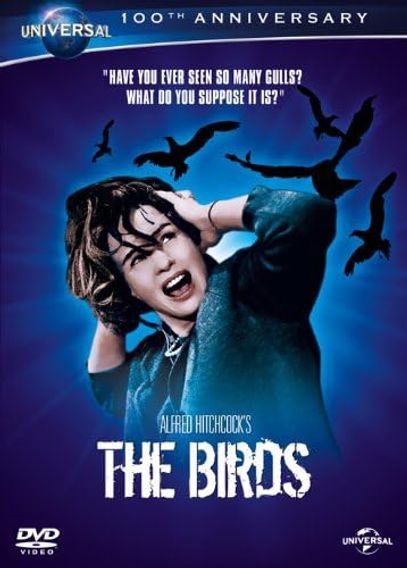

最初の転機となったのは、“サスペンスの神様”アルフレッド・ヒッチコック監督の名作『鳥』(63)。同作以降、身近に存在する動物が自然の脅威となって人間たちに復讐するという不条理性と、自然を壊しつづける人間への警鐘といったテーマ性を獲得。“ナチュラルホラー”と称される新たなジャンル性を見出すことに。

その後、『ジョーズ』の大ヒットを契機にして、より娯楽性の高いジャンルとして注目を集めることになると、『グリズリー』(76)ではハイイログマ、『オルカ』(77)ではシャチ、さらに『ピラニア』(78)や『アリゲーター』(80)、狂犬病の犬が襲いかかってくる『クジョー』(83)など、哺乳類から海の生き物、鳥類や虫など、多種多様な動物が次々とモンスター化。

しかしモンスターの造形だけでなくストーリー自体が安易な作品が量産されつづけたことなどが影響し、後世にも語り継がれる傑作がたまに生まれる一方であまりにも多くの作品が埋もれていき、ジャンル自体の人気は徐々に低迷。以後は低予算B級映画、劇場公開されないテレビ映画の定番ジャンルというイメージがつけられるようになる。

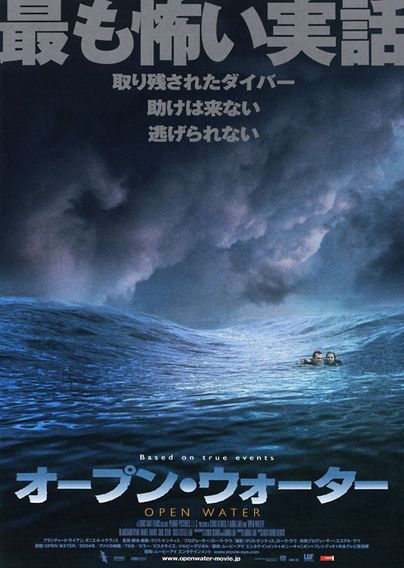

“サメ映画”もまた、例外なくその低迷に呑み込まれていたのだが、『ディープ・ブルー』(99)の大ヒットや、「オープン・ウォーター」シリーズのように2000年代に流行したソリッド・シチュエーション・スリラーとの融合に成功し、“動物パニック映画”という大きなジャンルから独立するかたちでいち早く復権の時を迎える。

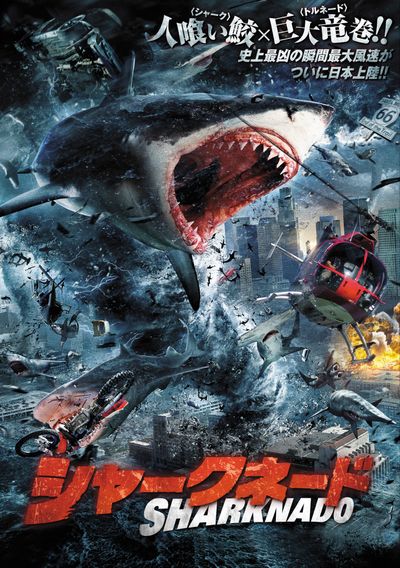

「海底47m」シリーズや「MEG ザ・モンスター」シリーズなどのヒット作が生まれるのはもちろん、低予算B級映画であっても「シャークネード」シリーズのように海にこだわらない神出鬼没モンスターとして斬新な切り口の“サメ映画”が次々と登場。いつしか爆発的な人気を集め、いまではさまざまな国々で毎年多くの“サメ映画”が製作されるほどの超人気ジャンルへと成長を遂げた。

対してサメではない“動物パニック映画”はというと、1990年代後半に「アナコンダ」シリーズが人気を博したり、サミュエル・L・ジャクソン主演の『スネーク・フライト』(06)のように従来の型にはまらないタイプの作品が生まれながらも、“サメ映画”のようにジャンル全体での盛り上がりにはつながらず。

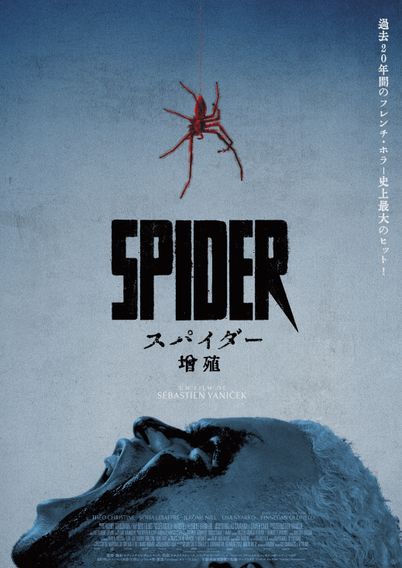

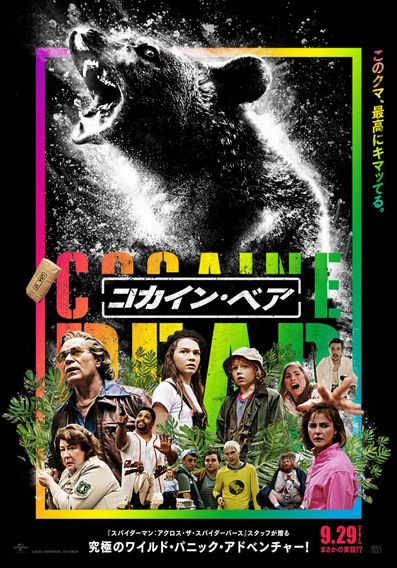

それでも韓国で『人喰猪、公民館襲撃す!』(09)のような傑作が生まれたり、フランスでは『スパイダー/増殖』(23)が高評価を得たりなど 、じわじわと世界規模に拡大。北米でも『コカイン・ベア』(23)がスマッシュヒットを飛ばし、“サメ映画”と同様ブーム再燃のタイミングを虎視眈々と窺ってきたのである。