応答せよ、世界!『片思い世界』の“叫び”に込められた痛烈な無念【小説家・榎本憲男の炉前散語】

タイトルに込められた「痛烈な無念」

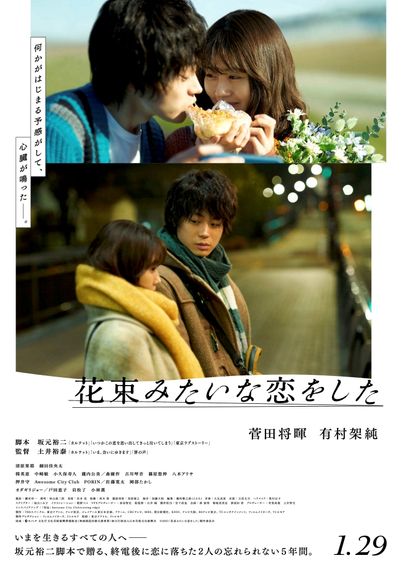

それを説明するためには、本作品のプロットに踏み込む必要があります。そしてそれは多少のネタバレを含みます。いや厳密に言うとそれはネタバレではなく設定に含まれるべきものなのですが、序盤のターニングポイントで脚本の坂元裕二がサプライズを仕掛けていることは確かです。試写会場で、宣伝スタッフから、作品紹介のときにはこの件に触れないでくれと依頼があったのもある意味うなずけます。が、この作品のよさを、「泣けた」とか「感動した」のレベルを超えて言葉を紡ごうとすれば、この禁を犯す必要があるので、このエッセイでは思い切ってそうします。

一軒家を借りて同居生活をしている三人の若い女性、三咲・優花・さくらはすでに死んだ者たちである。これが物語の序盤をすこし過ぎたあたりで明確になります。彼女たちは、小学校に刃物を持って乱入してきた男が起こした無差別殺人事件の被害者なのです。彼女たちは死者の世界で成長し、かつて自分たちが生きていた世界と重ね合わせられる別世界に生きている。ここからこの物語の設定はややこしくなります。

彼女たちはいる(観客にはまざまざと彼女たちの姿が見えています)。彼女たちはかつて自分たちがいた世界を見ることができる。彼女たちはその世界に語りかける。しかし、彼女の声は届かず、誰も彼女たちの姿を見ることはない。彼女たちは三人きりで、別世界に生きている。これがこの物語におけるメインキャラクター三人の存在論的なテーマです。彼女たちの欲望とは、自分たちの声に世界が応答してくれることです。

現代社会の問題については、さまざまな知識人がさまざまな視点や言葉で語っていますが、非常に重大な事象として挙げられるのは、個々人がばらばらの存在として引き裂かれ、孤独な状態に置かれているということです。格差が広がり、自分たちが声を上げてもその声はあたかも聞こえていないように扱われ、中間層は政治に「見捨てられた」と感じています。都会では、他人に干渉しないのがむしろ礼儀だとさえ考えるようになりつつあるようです。孤独は肉体的にも精神的にも人を蝕む。思い切ってもうすこし言えば、ハンナ・アーレントという哲学者は、このようなばらばらの状態がファシズムを呼び起こしやすくしたと論じています(『全体主義の起源』)。

「私にはあなたが見える。あなたの声が聞こえる」と応答してもらうこと。この目標に向かって三人は動き出す。

この “3”という数字も大事です。一人ではあまりに孤独すぎて、このような行動は起こせないでしょう(モノローグでしか心を表現できなくなるという作劇上の都合もありますが)。二人の場合、これは物語の細かいテクニックになるのですが、男女のキャラクターにするのが自然だと思われます。不条理な世界(殺されるような理由はまったくありませんでした)と<僕と君>の二人称の関係との二項対立の構造となることが多いように思われます。たとえば新海誠監督の『秒速5センチメートル』(07)のように。さらに、これに世界の危機というSF的な要素が加わると、『君の名は。』(16)のようなセカイ系と呼ばれる構造に近づきます。『片思い世界』の三人は、コミュニティの最小単位として捉えることができます。「私たちはここにいる。私たちを見て、私たちの声を聞け」と世界の応答を求めて叫ぶ彼女たちの声は、貧困問題からガザの問題まで、現実社会におけるさまざまなマイノリティの声と重ね合わせられます。が、世界はなかなか応答しようとしません。『片思い世界』というほんわかしたタイトルに込められているのは、痛烈な無念です。

1959年生まれ、和歌山県出身。小説家、映画監督、脚本家、元銀座テアトル西友・テアトル新宿支配人。2011年に小説家、映画監督としてデビュー。近著には、「アガラ」(朝日新聞出版)、「サイケデリック・マウンテン」(早川書房)、「エアー3.0」(小学館)などがある。「エアー2.0」では、第18回大藪春彦賞の候補に選ばれた。映画『カメラを止めるな!』(17)では、シナリオ指導として作品に携わっている。

小説家・榎本憲男の炉前散語