「デューン」映像化の歴史!“映像化不可能”に挑んできた映画人たちを振り返る

高い評価は得られなかったものの、カルト作として観る価値ありの『デューン 砂の惑星』

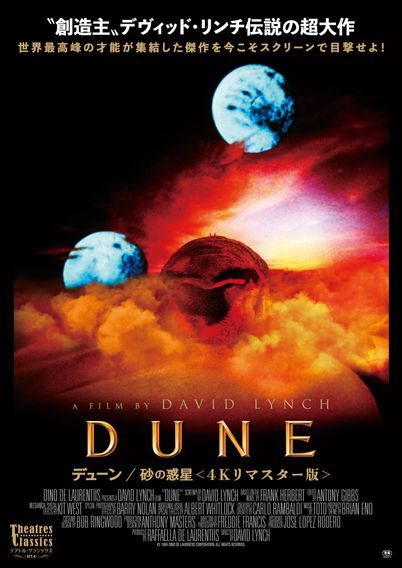

ホドロフスキーに続いて『道』(54)、『天地創造』(66)といった数々の名作、超大作、話題作をプロデュースしたディノ・デ・ラウレンティスと、その娘ラファエラが権利を取得。約10年がかりでデイヴィッド・リンチ監督による『デューン 砂の惑星』(84)を完成させた。もともとリドリー・スコットが監督で起用され、原作者ハーバートも脚本に参加したが作業は難航。そこでラファエラたちは、『エレファントマン』(80)を大ヒットさせた俊英リンチに白羽の矢を立てたのだ。

リンチは自ら脚本を執筆し、長大な原作を2時間17分の映画にまとめた。ナレーションやポールのモノローグでサクサク進めるスタイルはダイジェスト感が否めないが、冒頭に皇帝と宇宙輸送を仕切る航宙ギルドの会談を入れたり、勢力図を挿入するなど独自の工夫が見てとれる。本来リンチは3時間の作品を想定していただけに、ディレクターズカットが観たかった。なおテレビでの放映用に、カットシーンを追加した3時間9分の「TV放映長尺版」も存在するが、リンチはいっさい関わっていない。

本作は高い評価を得られなかったが、ハルコンネンやギルドの奇っ怪なキャラクター造形、歪なセットや造形物のデザインなどリンチらしいビジュアルが満載。モノトーンを基調にした色使いもおもしろい。なお、これがリンチ初のカラー長編映画である。視覚効果も『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』(83)の翌年公開作とは思えないローテクぶりだが、リンチ作品の常連サウンドデザイナー、アラン・R・スプレットの不気味な効果音と相まって不思議な味わいを醸している。クセモノ好きの映画ファンなら、一見の価値あるカルト作なのだ。

Next

まだまだ「デューン」の映像化は続く

作品情報へ