名匠への敬意、ウクライナ紛争、母国フィンランド…引退を撤回したアキ・カウリスマキが復帰作『枯れ葉』に込めた思いを探る

ラジオから流れるウクライナの情勢にかつての母国の姿を重ねる

物語の時代背景は、現代のようであって現代ではない。ラジオからは頻繁に、2022年2月から開始されたロシアによるウクライナへの軍事侵攻のニュースが流れる。ちなみにこの映画は、同年6月に製作が発表され、8月から撮影が開始された。ところがクビになったアンサが仕事を求めて訪れる酒場の厨房の壁掛けカレンダーが示しているのは、未来の暦、すなわち2024年の後半期だ。ノキアの国ゆえさすがに主人公2人は携帯電話を使用するものの、映画にはダイアル式固定電話も映り込む。そもそもウクライナの現状を報道する媒体自体が、旧式の真空管ラジオやトランジスタラジオだ。それにここでもいつも通り、古典音楽からロックにいたる楽曲使用にこだわりを見せるカウリスマキは、ライヴ演奏やカラオケを除けば、いつもと違ってレコードプレイヤーは出てこなかった気がするものの、ラジオやレコード式ジュークボックスを通じて様々な音楽を鳴り響かせる。ノートPCが登場するのに、音楽配信サービスはおろかCDプレイヤーさえ、誰も使わない。とりわけ音楽の趣味もそうなのだが音楽聴取の手段も、20世紀で時間が止まっているかのようだ。

ところで先にも述べた、劇中繰り返し聞こえてくるウクライナ情勢をめぐるラジオ報道に話を戻そう。アンサは報道が始まってもすぐにラジオを切ってしまうか、ほかの番組に変えてしまうのだが、最初は無関心の表れと見えたこのふるまいも、やがて戦争の悲惨に耐えられないがゆえの遮断であったことが明らかになる。彼女のふるまいは、もちろんこの件を憂えるカウリスマキの心情の反響であるに違いない。と共に、同じくロシア連邦と境を接して歴史的にこの国と緊張関係にある自国フィンランドへの遠回しの言及でもあるだろう。だとすれば、カウリスマキがかつてサルトルの戯曲「汚れた手」(1948年パリ初演)を、原作に比較的忠実にテレビ映画化した事実をどうしても連想してしまう。

「汚れた手」は、第二次大戦末期の東欧の架空の国イリリア(ナチス・ドイツの同盟国で、東側諸国に併合されようとしている)を舞台とし、ドイツに対抗するべく右翼を含む他党との連立政権樹立を目論む党指導者を暗殺するよう命じられた共産主義者の青年を主人公とする作品だ。1948年、ヘルシンキに駐在するソヴィエト大使がこの「汚れた手」を“ソ連邦に対する狭量で敵意あるプロパガンダ”とみなし、これを上演禁止処分にするようフィンランド政府に圧力をかけたことでも知られる。イリリアのモデルとなった国は枢軸国として第二次大戦に参戦し、戦後はソ連ブロックに組み込まれたハンガリーだといわれている。けれども継続戦争で“枢軸の一員としてではなく”、しかしナチス・ドイツと“同時に”ソ連軍と戦い、その後ソ連と講和を結んで今度はドイツ軍を敵に回し、戦後はソ連に対する従属的な外交姿勢を通じて危うい綱渡りをやり遂げた、しかしソ連崩壊後に成立したロシア連邦との関係もいまだ安定していないフィンランドに重ねてみることも可能である。こうした文脈を確認したあとで、改めて映画のなかのウクライナ報道を思い返してみると、多少見え方が変わってくるはずだ。同時に、社会的にきわめて不安定な立場にある主人公の男女を、もっと大きな不確かさが取り巻いていることもはっきりするだろう。

ラストシーンから感じられるチャップリン映画の精神

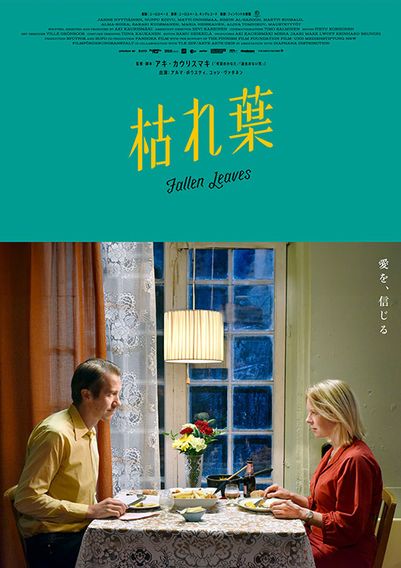

そのような先行きの見えない状況のなか、数々の行き違いの果てに、アンサとホラッパは終盤でついに再会を果たす。場所は、アルコールより愛をとることを決意するも路面電車にひかれてしまい、やがて瀕死の状態から回復したホラッパの入院先の病院である。退院したホラッパを、犬を連れたアンサが待ち構えている。原則として登場人物の表情に変化のないカウリスマキ映画にあって、アンサはこのとき例外的なふるまいをする。ウインクして微笑むのである。劇中もう1カ所、彼女の表情が大きく変わる瞬間があるのだが、それがどこかはここでは言わないことにしておこう。

最後の画は、落葉に覆われた夕刻の広場を並んで歩いて行く2人と1匹の後ろ姿。ホラッパがアンサに犬の名を問うと、彼女は「チャップリン」と応える。ここでチャールズ・チャップリンの監督・主演作『犬の生活』(1918)と共に連想されるのが、ファシズムが台頭する不穏な世界情勢と、世界恐慌からの経済回復もいまだ果たし得ていないなかで封切られた『モダン・タイムス』(36)のラストだ。改めて説明するまでもないかもしれないけれど、この映画においては資本主義社会に適応できず路頭に迷った労働者と孤児の娘が出会い、数々の困難に遭ってくじけそうになりながらも、2人で力を合わせて未来へ向かって歩き出す姿が描かれている。カップルの不屈の意志と希望を象徴するのが、最後に示される、消失点へ向かって伸びていく一本道を歩いて行く彼らの後ろ姿だった。松葉杖をついて歩くホラッパとその傍らを行くアンサ、それに犬の「チャップリン」の姿は、手に手を取っていかにも仲睦まじく歩む『モダン・タイムス』のカップルよりだいぶそっけなく、かつどこか頼りなげに見える。けれどもここに託されているのがチャップリン映画の精神であっても、なんら不思議はない。

文/遠山純生