”居心地の悪い愛”を描く寡黙な名匠。『イ・チャンドン レトロスペクティヴ4K』を堪能するためのキーワード

『ポエトリー アグネスの詩』に描かれた”美しさ”

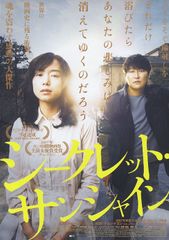

2004 年、イ・チャンドン監督の故郷・大邱からほど近い小都市密陽(ミリャン)で、二人の女子中学生が男子高校生らから複数回にわたり性的暴行を受けていた事件が発覚する。犯人が全員未成年であるため誰一人重い罰を受けず、警察のずさんな捜査、被害者への心ない誹謗中傷といった韓国社会からの冷遇が、女子生徒らの心の傷をより深いものにした。この事件は多くの映画人にも強い衝撃を与えたが、イ・チャンドン監督もその一人だった。詩を書こうとする老女を主人公にした『ポエトリー アグネスの詩』(10)は、こうして誕生する。

詩を書くとは「自分のいる場所で美しさをみつけること」だと教わったミジャ(ユン・ジョンヒ)は、しかし「自分のいる場所」が汚泥に塗れていることに気づく。早く被害者の母親と示談しようと画策する加害者の父親たち。事を荒立てたくない学校。そして何よりもミジャを絶望させたのは、友人とつるんで同級生をレイプし、自殺に追いやっても平然としている孫のジョンウク(イ・デヴィッド)だった。アルツハイマーを患うミジャが、失われる記憶をかき集め、濁った現実の中に美しさを探していく心の旅は、いつしか被害者へ思いを寄せる道行きとを重ね合わせるという誰も思いつかないような設定は、これまで大上段からではなく市井の人々の清さや濁りに寄り添い続けてきたイ・チャンドン監督ならではだ。

劇中、「人生で一番大事なのは見ること。世界を見ること」「知りたいと思い、理解したくて関心を持ち、話したくて見るのが本当の“見る”だ」というセリフがある。この言葉は、常に世界を透徹した眼差しで見通そうとするイ・チャンドン監督の創作姿勢を、端的に表現しているのではないだろうか。

清濁が常に隣り合わせであるという信念は、『イ・チャンドン アイロニーの芸術』 で捉えられた、小説集「鹿川は糞に塗れて」にまつわるエピソードにもよく現れている。イ・チャンドン監督は、ソウルの郊外・鹿川の高層アパートに暮らしていたことがあるという。鹿川駅には人がいないにもかかわらず、マンション建設の労働者の排泄物が大量にトイレに溜まって使えないほどだった。韓国社会は民主化と近代化が進み、豊かに変化し続けていたが、経済成長の象徴のようなマンションの下は膨大なゴミや汚物が詰まっていた。美しいもの、強いとされているもの、良いと思われている価値と隣り合わせには、いつも汚いものや悪いものがある。

ではなぜ、彼はこうして既成の価値観を疑い続けるのだろうか。

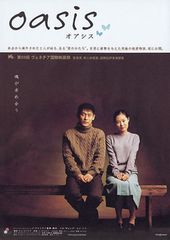

イ・チャンドン監督が幼少期を過ごしていた頃の韓国は、朝鮮戦争が休戦し、国全体が混沌としていた。監督自身も生活は豊かでなく、また家庭の事情で引っ越しが多かったせいで、同世代の子どもたちから疎外されているような気持ちだったそうだ。住まいが変わるたびに一から人間関係を築かなければならないイ・チャンドン少年は、いつもアウトサイダーだった。そのため、きっとここではないどこかにいるはずの、自分と同じ疎外感や寂しさを持つ誰かを夢想したそうだ。その人たちとコミュニケーションを取るために小説を書き始めたのが、創作活動の原点だという。映画についてもそれは同じで、「映画を通して、観客の方々分かち合いたい」と明かす。

こうして作家となったイ・チャンドン監督だったが、1987年、韓国社会が民主化を成し遂げ、すぐさま冷戦時代の終焉を経験する頃になると、自分の言葉がどれだけ現実を変えられるか疑問を抱いた。

別のあるインタビューでイ・チャンドン監督は、そのころのことを「とても虚しかった。それまで私たちが(作品作りを通して)悩んできた価値の有効期間が過ぎたわけでもなく、韓国社会がそうした問題を解決したわけでもないのに…」(「作家主義 韓国映画」2022年12月19日 A PEOPLE)と振り返る。彼が言う価値とは、かつて芸術家たちが作品作りの根幹に置いていた「理想」や「人間らしさ」「純粋さ」といった言葉だった。

イ・チャンドン監督は、個人的な葛藤や寂しさを、詩的な映像表現と物語へ昇華し、観客に連帯する。だから我々は、彼の映画に自分の人生を見出し、心を揺さぶられるのだろう。

先ごろ行われた「鹿川は糞に塗れて」の発売イベントで、小説執筆のモチベーションを尋ねられたイ・チャンドン監督は、「書かなくては思うが、これからも映画を作りたい」と答えた。彼の心の中には、創作意欲が静かに、だが確かにみなぎっているようだ。長く深い思索の旅から紡ぎ出される世界を、これからも待ち焦がれていたい。

文/荒井 南