まもなくコンクラーベが本当に開催!注目度高まる『教皇選挙』とあわせて観たいフランシスコ教皇の関連作

キリスト教カトリック教会の頂点、ローマ教皇を選ぶ選挙=コンクラーベを題材にした『教皇選挙』が大ヒット公開中だ。公開日から4月26日までの38日間で興行収入5億円を突破し、週末動員ランキングでもトップ10入りを果たしている。たしかに、本年度アカデミー賞で作品賞を含む8部門にノミネートされ、脚色賞を受賞するなどクオリティの高さは保証されていた。しかし、近年の日本における海外作品の状況を鑑みると、題材的にも固いと思われそうな本作のこの結果は大きなサプライズとして受け止められる。

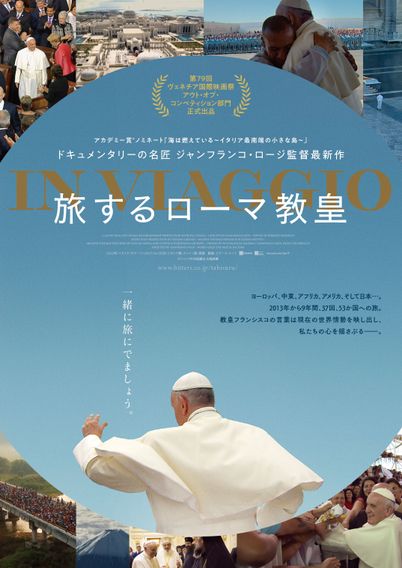

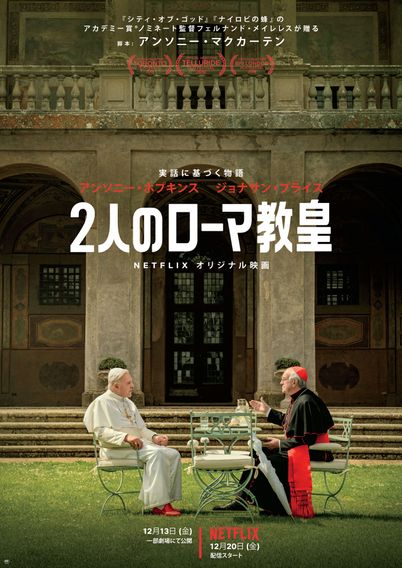

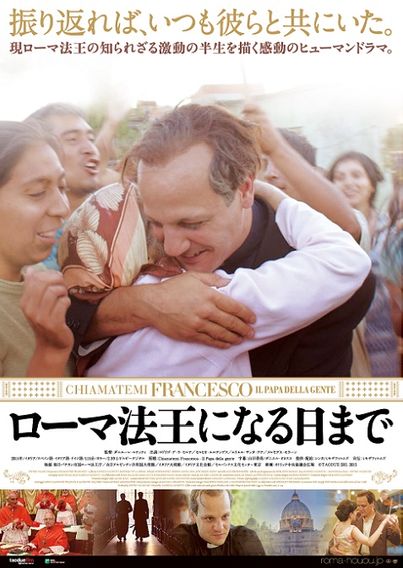

そんななか、折りしも第266代ローマ教皇フランシスコが4月21日に88歳で逝去し、本当にコンクラーベが執り行われることとなった。連日のように報道でも取り上げられ、本作に対する注目度もますます高まっていきそうだ。映画『教皇選挙』のなにが観客を引きつけるのか。その魅力を再確認すると共に、あわせて観たいフランシスコ教皇の関連作品も紹介する。

世界中が注目するコンクラーベ

バチカン市国の元首にしてカトリック教会の最高指導者であるローマ教皇。その死後、もしくは辞任後に執り行われるのがコンクラーベだ。日本でも報道されているように、14億人以上といわれるカトリック教徒だけでなく、世界中がその動向を注視する一大イベントとなっている。しかし、選挙は徹底した厳戒態勢のもとに置かれ、メディアの立ち入りが禁止されるのはもちろん、選挙権、被選挙権を持つ100人余りの枢機卿(教皇に次ぐ最高指導者)らも外部との接触が遮断され、宿泊施設と選挙会場であるシスティーナ礼拝堂の行き来のみの行動に限定される。

選挙の仕組みは秘密投票による互選。規定の有効投票数(総数の2/3以上)を獲得する人物が選出されるまで何度も繰り返される。結果が発表されるたびに投票用紙は焼却され、煙突から白い煙が出れば選出決定、黒い煙なら未定であることが外で見守る信者たちにもわかるようになっている。同じくコンクラーベが題材となった「ダン・ブラウン」シリーズの映画化第2弾『天使と悪魔』(09)でその特異なシステムを見知った人も多いかもしれない。

コンクラーベの模様を完全再現した『教皇選挙』の映像美

本作が支持される要因の一つとして、リアリティを追求した映像が挙げられる。バチカンでは叶わなかったものの、過去にはフェデリコ・フェリーニやロベルト・ロッセリーニといった巨匠たちが数々の名作を生みだしており、歴史あるローマのチネチッタで撮影が行われた。特にその存在が際立っているシスティーナ礼拝堂は、撮影所に眠っていたセットを、かつてそのセットに携わった塗装工たちの手で修復して使用したという。セットではあるものの、しっかりと歴史の重みを感じさせるところが本作における格式高い映像につながったのだろう。

選挙をめぐる駆け引きがスリリングに描かれるエンタメ感

宗教、政治が絡むことから鑑賞前に身構えていた人も多いかもしれないが、意外にもエンタメ色の強い作品になっていることに驚かされてしまう。おもな登場人物は6人。選挙を執り仕切ることになった主席枢機卿のローレンス(レイフ・ファインズ)、彼の親友で改革派のベリーニ(スタンリー・トゥッチ)、穏健な保守派のトランブレ(ジョン・リスゴー)、伝統に強くこだわるテデスコ(セルジオ・カステリット)、初のアフリカ系教皇になることが期待されるアデイエミ(ルシアン・ムサマティ)。そこに、生前の教皇が秘密裏に枢機卿に任命したというベニテス(カルロス・ディエス)が加わる。

イデオロギーによる協調と対立、妥協などによって政局が変わる様は、まさに世界の縮図を表しているよう。さらに、投票をめぐる駆け引き、陰謀、衝撃展開へと次々に場面が転換。過去のスキャンダルや前教皇とのトラブルによって選挙戦から落ちていく者、獲得票数が伸びない者、その様子を好機と捉える者もおり、先読みできない展開にどんどん引き込まれていく。

レイフ・ファインズら名優たちの競演も一見の価値あり

そんなスリリングなドラマを盛り上げるのが、スタンリー・トゥッチ、ジョン・リスゴーといった豪華実力派のキャストたち。とりわけ、主演のレイフ・ファインズ演じるローレンスは信仰心に疑問を抱き、教皇が新たに選出されたのちは身を引くことを考えている。しかし、選挙は芳しくない方向へ突き進み、ほかの候補者との対話のなかで思いもしなかった自身の功名心にも気づかされていく。そんな心の揺らぎを体現したファインズのアカデミー賞主演男優賞ノミネートにも納得。彼を中心とした名優たちの競演という意味でも一見の価値ありだ。

決して派手な作品というわけではないが、観客をスクリーンに引き込む没入感のある映像美、深みのあるセリフの応酬、切れ味鋭い演出の数々は、劇場でこそ映えるといっていいものばかり。本作を通して、観客の多くが映画本来のおもしろさを思いだしたのではないだろうか。