『東海道四谷怪談』『地獄』中川信夫監督の神髄は…生誕120年で振り返る“怪談映画の巨匠”の生涯

“怪談”を通して描く、人間の業…唯一無二の美学が娯楽性と融合

中川監督といえば、やはり怪奇映画や怪談映画を思い浮かべる人も少なくないだろう。しかし意外なことに、100作品近くある監督映画のなかでそのジャンルに含まれる作品はわずか8本だけ。それだけの印象を植え付けている一番の要因は、独自の怪談映画のスタイルを確立し、後世の同ジャンルの作品に絶大な影響を残したからにほかならない。

これまで幾度も映像化されている三遊亭圓朝の「真景累ヶ淵」を原作にした最初の怪談映画『怪談かさねが渕』(57)では、長回し撮影を用いることで人間の嫉妬や怨念をじわじわと画面上にあぶり出すなど、幽霊描写を抑制しながら人間の業や悲哀を描きだす。それはあくまでも“生きた人間”に向けて映画を撮り続けている職人監督としての美学、また中川監督自身の苦楽に満ちた人生経験が反映されてのことだろう。

一方で、『亡霊怪猫屋敷』(58)では“化け猫もの”と呼ばれる怪奇・怪談映画の一ジャンルに卓越した映像表現やさまざまなギミックを取り入れ、嫉妬に燃えて権力を濫用した男に殺した部下の亡霊がまとわりつく『憲兵と幽霊』(58)では天知茂というスターを獲得。さらに『女吸血鬼』(59)では、それまで欧米のものであった“吸血鬼”という存在を本格的に日本に持ち込む。そうした娯楽職人としての素養を発揮したことで、中川監督の怪談映画は新東宝の夏興行の目玉として定着していく。

そしてたどり着いた『東海道四谷怪談』は、同タイミングで製作されていた大映の『四谷怪談』(59)とも一線を画す、本格的な怪談娯楽映画として異彩を放つ。完璧に練り込まれた恐怖描写に、一度観たら脳裏に焼きついて離れない若杉嘉津子演じるお岩の迫力。総天然色も相まって、製作から65年以上経ったいま観てもまったく古さを感じさせない、恐怖映画としても娯楽映画としても一級品の出来栄えだ。

同作と、人間の業と魂の救済を生々しく描きだした『地獄』の2本は、中川監督の美学が遺憾なく発揮された、まさに怪奇・怪談映画の完成形といっても過言ではないはずだ。

過去最大規模の大回顧上映!18作品がニュープリントで上映

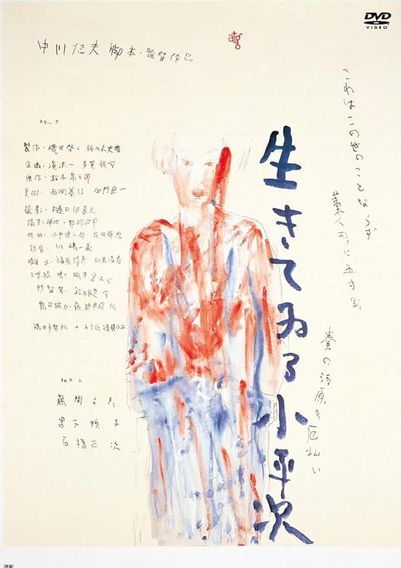

このたび、生誕120年を記念して5月13日(火)より東京・京橋の国立映画アーカイブにて開催される特集上映「生誕120年 映画監督 中川信夫」では、これら新東宝での6作品に加え、東映で手掛けた『怪談 蛇女』(68)と、遺作の『怪異談 生きてゐる小平次』、中川監督の代名詞といえる怪談映画8作品すべてをスクリーンで拝むことができる。しかも『東海道四谷怪談』はニュープリント版での上映。1990年代以降、本編ラストでの天知茂演じる伊右衛門の主観ショット等に欠落していた、画面全体を“赤”に染める現像上の特殊効果が再現されているとのことで、これは怪談映画ファンならずとも必見だ。

酒と豆腐をこよなく愛した中川監督の没後に発足した酒豆忌実行委員会と、国際放映株式会社の協力を得て行われる本特集では、怪談映画以外にも助監督時代の唯一の現存作品である三上良二監督の『懐古二十五年 草に祈る』(30)やマキノトーキーで手掛けた『修羅八荒 終篇』(36)、テレビ作品を手掛けていた時代の「コメットさん」第20話「オモチャの反乱」や「無宿侍」第5話「傀儡人形の草笛」といった、スクリーンであまり観る機会の得られない貴重なラインナップも含む計59作品を53プログラムで上映。

しかも、東宝京都で手掛けた『日本一の岡っ引』(38)や『伊太八縞』(38)、『金語樓のむすめ物語』(40)、東宝東京での『エノケンの譽れの土俵入』(40)。先述の戦後監督復帰作となった『馬車物語』や、『金さん捕物帖 謎の人形師』(53)、新東宝時代劇スター競演の「侠艶小判鮫」シリーズ、さらにはこれまで上映機会の少なかった後期の東映作品など、計18作品がニュープリントで上映されるのも見逃せない。

“怪談映画の巨匠”としての胆力を味わうのはもちろんのこと、喜劇から時代劇、文芸映画など、ジャンルにとらわれることなく娯楽性に満ちた作品を追求しつづけてきた中川監督の作品世界をじっくりと堪能できる今回の上映企画。是非とも足を運び、スクリーンでその目に焼き付けてみてはいかがだろうか。

文/久保田 和馬