なにを残し、なにを捨てる?本来の自分を見つめ直したくなる、ドイツ&タイ発“シンプルライフ”ムービー

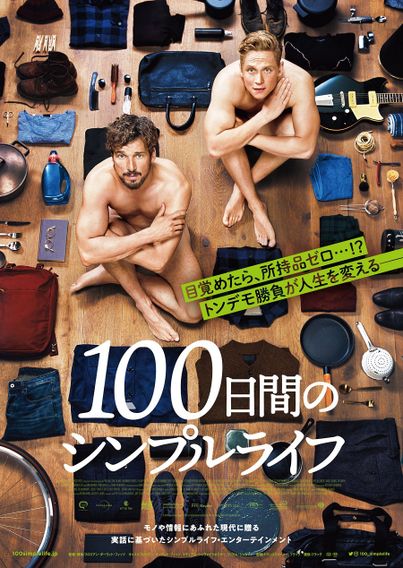

『100日間のシンプルライフ』では、第一次世界大戦とインフレに貧窮した曾祖父母世代からヒトラー政権下ですべてを失った祖父母世代、そしてベルリンの壁から東西統一を経験した親世代と、歴史を遡ってそれぞれの年代の持ち物の数を提示。そしてなんと現在のドイツの若者たちは、約1万個のモノを所有すると語られる。

本来は合理的かつシンプルな暮らしを好むというドイツ人。デジタル&物質主義に浸るドイツの若者を象徴するパウル&トニーと、一つのモノを手入れしながら大切に使うパウルの母親に代表される親以上の世代との対比は、現代ドイツ事情を映す鏡として興味深く印象的だ。

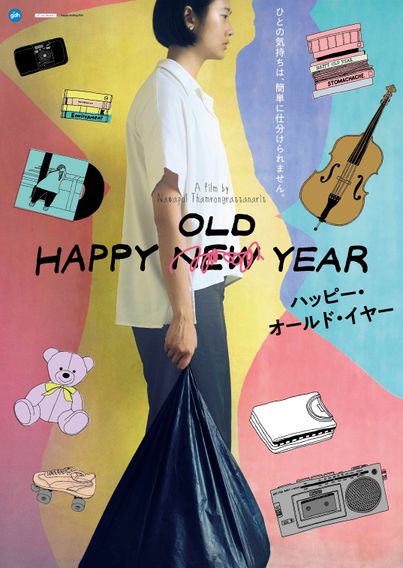

対する『ハッピー・オールド・イヤー』の冒頭では、ジーンが「ミニマムスタイルは仏教に通じる」と告げる。つまり使わないものは不要であり、手放すことが肝心だと彼女はいうのだが、それは”捨てる心 “を徳目として挙げ、“心の平穏”を大切にする仏教信仰に厚いタイならではと言えるかもしれない。

とはいうものの、温厚で大らかなタイ人気質“マイペンライ(問題ない)”の精神で、どんどんと自分にとっての“不要なもの”を切り捨てていくジーンのドラスティックさが引き起こす笑顔あり、ホロ苦ありのエピソードは、誰しも身に覚えがあるようなものばかりで思わず苦笑してしまうことだろう。

何を残し、何を捨てるのか?と考えることは、すなわち “自分を知る”という行為に他ならない。人生の豊かにについて教えてくれる『100日間のシンプルライフ』と、人生で大切なモノとは何かと考えさせられる『ハッピー・オールド・イヤー』。モノとの付き合い方を描いたこの2作品を観ることで、いま一度、自分とモノとの関係を見つめなおしてみてはいかがだろう?

文/足立美由紀

作品情報へ