『紅い服の少女』から『呪詛』『鬼才之道』、そして『ガラ』へ…進化が止まらない“台湾ホラー”はなぜバズる!?

近年、映画ファンのあいだで大きな注目を集めている“アジアンホラー”のなかでも、特に勢いに乗っているのが“台湾ホラー”だ。新型ウイルスのパンデミックというタイムリーな題材をホラーに落とし込んだ『哭悲/THE SADNESS』(21)や、ファウンドフッテージの手法を取り入れて宗教的禁忌に触れた『呪詛』(Netflixにて配信中)など、次々とホラー映画好きを虜にする台湾ホラー界から新たに放たれるのが、“台湾最凶ホラー”との呼び声も高い『ガラ』(5月9日公開)だ。

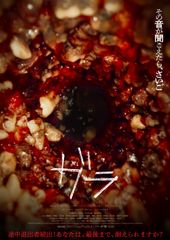

台湾中が阿鼻叫喚!リタイアする観客が続出の“最凶ホラー”

ライブ配信者の母の仕事に付き合い、鬱蒼とした森に佇むヴィラという施設へやってきたアーシュー(リー・エンヨウ)。しかし突然、同行していたスタッフが不可解な死を遂げ、母の様子もおかしくなっていく。そこでアーシューは、友人と共にネット上で探検隊を募りヴィラの調査・配信をはじめることに。やがて彼らはヴィラの建設中に大勢の人が亡くなる事故があったこと、そしてその事故は邪教の儀式と関係があるということにたどり着くのである。

“ガラ(=GALA)”とは、台湾で歯ぎしりを意味する擬音語。そのタイトル通り、耳をつんざくような不快な音の数々と、『呪詛』にも参加した特殊メイクアーティストが生みだしたグロテスクなビジュアルが観客の不快感を刺激し、台湾国内では上映中にリタイアする人が続出する事態に発展。かえってそれが話題を集め、2024年の台湾映画年間興収ランキングでベスト10に入る大ヒットを記録した。

2024年の台湾映画年間興収ランキングのベスト10のうち、ホラー映画は4本。まさに一大ブームとなっていることがわかるだろう。『ガラ』のほかにランクインしたのは、夫のDVから逃れた母娘が、不可解な現象が頻発する集合住宅で生活することになる『Them, Behind the Door(英題)』と、有名な都市伝説がある台北に実在する建物を舞台にした『Mystery Writers(英題)』。そして『返校 言葉が消えた日』(19)のジョン・スー監督の最新作『鬼才之道 〜冥界タレント協会〜』(映画祭上映タイトル『鬼才の道』/Netflixにて配信中)だ。

Netflixで配信され話題沸騰!コメディなのにホラー描写が半端ない

昨年夏に台湾で公開され、その後トロント国際映画祭のミッドナイト・マッドネス部門で上映され好評を博した『鬼才之道 〜冥界タレント協会〜』。台湾では2024年公開のホラー映画最大のヒットを記録しただけでなく、第61回金馬奨で作品賞など最多11部門にノミネートされ、5部門を受賞。日本では先日行われた第20回大阪アジアン映画祭でお披露目され、3月27日にNetflixで配信がスタートしている。

不慮の事故で若くして亡くなってしまった少女(ワン・ジン)は、ひょんなことから自分の魂が消えてしまう危機に直面。それを避けるためには“幽霊業務免許”を取得して人間を怖がらせる幽霊として活躍しなければならない。そこで一念発起しオーディションに参加した彼女は、元歌手のマコト(チェン・ボーリン)にスカウトされ、廃業寸前の幽霊クイーンのキャサリン(チャン・ロンロン)のもと、彼女の本拠地である古びたホテルで修行を積むことに。

“冥界”を舞台にしたホラージャンルでありながらも、独創的な設定とインパクトの強い登場人物たちの掛け合いで、コメディ要素の強いエンタメホラーに仕上がっている本作。主人公の成長物語や、冴えないチームの絆の物語としても胸がアツくなる一方、ホラー映画として魅せるべきところはとことん魅せる。宿泊客を襲うキャサリンの夢に出てきそうな表情や、とめどない血飛沫などなど。

こうした一本の作品内にホラー以外にも多様なジャンルを取り入れ、それぞれの要素を妥協なく描き切る豪快さこそ“台湾ホラー”の強み。現在まで続くブームの火付け役となった「紅い服の少女」シリーズでは高いドラマ性とアクション要素を余すところなく取り入れ、ギデンズ・コー監督の『怪怪怪怪物!』(17)ではポップな青春映画としての魅力が炸裂。もちろんホラー純度100%で攻めるとなれば、都市伝説から心霊、ゾンビまで、容赦なくそのホラージャンルで可能なものを貫徹する。

かねてから日本の“Jホラー”の影響を強く受けてきたとされる“台湾ホラー”。歴史的にも文化的にも、はたまた気候や地震の多いという地理的な面でも近しい国である以上、ホラーには欠かせない土着的な思想でも共通点は多く、“台湾ホラー”が日本でも流行するのは自然の流れといえるだろう。

台北で4月からコラボカフェがオープンすることが発表されるなど、いまだに人気が冷めやらない『呪詛』は、すでに続編の製作が進められており、三部作となることも報じられている。さらに発展と進化を遂げていくこと間違いなしの“台湾ホラー”。今後もその動きから目が離せなくなりそうだ!

文/久保田 和馬